コンテンツマーケティング

大阪でコンテンツマーケティングを依頼するなら・・・

2023.02.14

TRASPコラム

コンテンツマーケティング

更新日:2023.04.23

公開日:2023.03.17

ブログ運営を行ううえで、最も大切になってくるのがコンテンツの質といえます。どんなにデザイン性に優れ、わかりやすく書かれたコンテンツでも、ユーザーの求めるニーズを満たすコンテンツでなければ、有益なブログとはいえないためです。

しかし、継続的にコンテンツを発信するうえで、ネタに困ってしまうという方も多いのではないでしょうか。ネタを見つけようと他ブログを参考にしたり、日常生活のなかでネタ探しをしたりと地道に努力しても、意外とすぐにネタは尽きてしまうかもしれません。

そこで、自社コラムのオウンドメディアでCV数を1年で11倍に増やしたTRASPが、ブログのネタ切れが起きる原因や探し方、効率的にブログ集客する方法について解説します。

目次

まず、「どうしてブログのネタ切れが起きてしまうのか」という原因について解説します。

ブログのコンセプトとは、「どのような情報を」「誰に向けて」発信するのかを示す方向性のことです。コンセプトが定まっていないと、ブログとして書ける内容が多すぎて、どこから手をつけて良いかわからず、ネタが見つけにくくなることでネタ切れに陥りやすくなります。

コンセプトを決めることで、ターゲットの深層心理まで深堀してネタを広げられるため、ネタ切れが起きにくくなります。

例えば工務店がブログを発信する場合、「住宅」や「家」というジャンルでは多岐にわたるため、どのようなネタにすべきか迷ってしまいますね。一方、「田舎暮らししたい人向けの古民家リフォーム」や「理想の賃貸住宅」などのコンセプトを設けると、ユーザーのニーズをイメージしやすくなるでしょう。

また、ブログのコンセプトをブログのタイトルやキャッチフレーズに記載することで、ユーザーの利便性にもつながります。検索画面にさまざまなWebサイトの情報が並ぶなかで、「田舎暮らししたい人向けの古民家リフォーム」と掲載されていれば、ユーザーは自分に必要な情報があるWebサイトであるかどうかが直感的に理解できるでしょう。

ユーザーの検索ニーズが把握できていないと、ネタ切れの原因になります。

なぜなら読者は、自身の知りたい情報でなければ、その記事を読みません。そのためやみくもに記事を制作しても、ユーザーの検索ニーズからずれていれば読まれません。逆に言えば、ユーザーの検索ニーズさえつかめばキーワード自体は無数にあるため、ネタ切れは起きないのです。

また、ビッグキーワードは検索数が多いものの、その情報への理解度が低いユーザーが多く、ロングテールキーワードは検索数が少ないものの、興味・関心度は高いです。

たとえば「注文住宅」は多く検索されていますが「注文住宅とは何か」「注文住宅と建売の違い」と幅広く、どのようなコンテンツを作れば自社の利益につながるかがわからないでしょう。一方で「無垢材」では「無垢材のメリット、デメリット」「人気の無垢材は?」といったニーズがあり、実際に無垢材の家を建てたいという意志のある人が検索していることがわかります。専門的な知識でコンテンツを作れば自社の信頼性やお問い合わせにつながりやすくなります。

このように、キーワードに込められた検索意図を精査すると、良いネタが見つかるでしょう。

Googleの検索エンジンの仕様上、ユーザーの検索ニーズを満たしていると判断されている記事が上位に表示されていることから、上位記事をチェックすることは必要不可欠といえます。

例えば、「住宅 おすすめ」というキーワードでブログを書いたとします。自社は「おすすめの住宅の種類とは?戸建てかアパートか」という内容にしたが、上位記事は「おすすめのハウスメーカー 注文住宅ランキング・比較」とハウスメーカーについて書かれたものがほとんど。このように、上位記事と方向性がずれていると、ユーザーのニーズに一致せず、読まれない記事になる可能性が高いでしょう。

上位表示されている競合他社がどのようなブログを書いているのか知り、自社はそれを上回る知識量、独自性をプラスした記事を制作しましょう。

ブログのネタ切れを防止するためには、ブログのテーマを決めましょう。そのためには、5W1Hを活用することがおすすめです。具体的には、以下の5つの要素を明確にしましょう。

このブログを書いている自社の特徴や強みについて確認しましょう。Googleのアルゴリズムでは、「E-A-T」を強化することで上位表示されやすくなります。

E-A-T

「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字からとった、GoogleのWebサイト評価における基準の一つ。

「E-A-T」を強化するためには、以下のような自社の情報を開示することが必要です。

など

自社でどのような強みがあるのかを確認し、ブログのコンセプト決めに活かしましょう。

このブログは誰に読んでもらいたいのか、ターゲット像について確認しましょう。読者像を明確に定めることで、その像が求めるネタを見つけられます。

ターゲット像を考えるには、ペルソナの設定がおすすめです。

ペルソナ

自社の商品・サービスを利用する架空のユーザー像のこと。人物像について深堀することが重要。

ペルソナ設定については、以下の記事をご覧ください。

運営するブログの目的を決めましょう。

目的例

目的が決まってなければ提供するコンテンツに一貫性がなくなる可能性があります。ブログのコンセプトを決めるうえで重要な部分になるため、慎重に検討してください。

ブランディングと収益化は同時に行えますが、アクセス数が増えなければ収益は見込めないため、最初から収益を目的としたブログはおすすめできません。まずはアクセスを増やせるような目的を設定しましょう。

ユーザーを目的に導くために、施策を一つに絞る必要はありません。組み合わせて実施することで、相乗効果につながる可能性があるでしょう。

例えば、ブログで自社の商品・サービスを認知してもらう潜在顧客に対するアプローチをメインに行い、興味をもってくれた顧客には商品・サービスのECサイトやサービスサイトに誘導することで、役割をわけることができます。

もちろん、ブログだけでも潜在顧客や見込み顧客のどちらにもアプローチできますが、複数のチャネルを運用することで、より多くの人に知ってもらえる可能性があるでしょう。

自社のミッションや商品・サービスのコンセプトといった部分との整合性が取れていることが重要です。ブランディングにも当てはまりますが、ブログをはじめた背景をまとめましょう。

例えば、自社が「断熱性能に優れた家」の建築が得意だとします。これだけの情報では、技術の優位性しかアピールできません。しかし、「幼いころ、断熱材の入っていない家で、寒い思いをして過ごした経験から、断熱性能に優れた家の建築に注力している」というストーリーがあると、商品・サービスだけでなく、会社に対しての理解も深まるのです。

こうしたストーリーを掲載することで、ユーザーからの信頼や愛着につながるでしょう。

それでは次に、ブログネタの探し方を以下の3ステップに分けて解説します。

まずは、Googleキーワードプランナーなどのツールを用いて、キーワードを検索します。

無料のキーワード検索ツール

自分が書きたい情報に関するキーワードではなく、あくまでユーザーに寄り添ったキーワードを検索することが重要です。

自身が書きにくいと感じても、ユーザーが求めている情報であれば、本やインターネットで情報をインプットしたのち、コンテンツとして制作しましょう。キーワードに対する網羅性が高まることで、自社のドメインパワー向上につながります。

キーワードを検索したら、それらのキーワードが自社のブログコンセプトに適しているかを精査しましょう。

例えば、同じキーワードであっても、まったく異なる意味になるキーワードも存在します。この記事のキーワードである「ブログ ネタ」のうち、「ネタ」という言葉一つとっても、漫才のネタ、お寿司のネタ、などまったく異なる検索ニーズになります。

また、サジェストワードのなかには、競合他社の企業名や商品・サービスの名前が出ることがあります。こうした、「商品・サービスのジャンル+企業名」といったキーワードの場合には、基本的には記事制作しない方が無難です。というのも、自社のブログで競合他社を紹介すると、競合他社の被リンクが増加し、表示順位を押し上げてしまう可能性があるためです。

キーワードを絞ったら、そのキーワードがユーザーのどのような検索ニーズをもっているのかを仮定します。検索ニーズを確認するには、上位記事を複数確認すると参考になるためおすすめです。

例えば、以下のようなイメージで仮定しましょう。

建築企業におけるキーワードの検索ニーズの例

検索ニーズを仮定すると、ユーザーに提供すべきネタも定まってきます。上記の例をもとに一度考えてみてはいかがでしょうか。

「ここまでの3ステップを踏んでみたもののブログネタがなかなか見つからない…」とお困りの方は、自社ブログの構築・運用の実績のあるプロに外注するのも一つの手です。

TRASPでは、ユーザー心理・行動を考え、効率的にアプローチ。今まで効果が出なかった自社ブログの課題を見つけ出し、ターゲットを絞り、より成果が出るコラム運用を行います。その結果、自社コラムのオウンドメディアでCV数を1年で11倍に増やしています。

相談は無料です。ブログ制作の外注を検討している担当者さまはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

それでは、ここからは業種のジャンルごとにわけ、それぞれのネタの具体例を紹介します。

飲食店やホテルなどの接客業の場合、自店舗の魅力を紹介するだけでなく、地域や協力パートナー会社、スタッフの紹介などができると、ユーザーに親しみを与えられるでしょう。

【飲食店】ブログネタ具体例

【ホテル】ブログネタ具体例

小売業の場合、取り扱っている商品・サービスには、消費者の課題を解決できる機能があるため、その機能に沿ったネタを考えると良いでしょう。

【小売業】ブログネタの具体例

建築業の商品である「家」は、一般的には購入される機会は多くありません。そのため、「失敗したくない」「不安」といった感情を取り除けるようなネタを用意すると良いでしょう。

【建築業】ブログネタの具体例

製造業におけるブログネタの具体例です。自社の商品における専門的な技術をわかりやすく説明することで、見込み顧客に自社について理解してもらえるでしょう。

【製造業】ブログネタの具体例

それでは、最後にネタに困らずに、ブログ集客を効率的に行うための方法を紹介します。

ユーザーのニーズを知るには、フレームワークを活用することがおすすめです。ニーズを整理しておけば、どのようなキーワードを検索すれば良いかも一目でわかるでしょう。

ここでは、以下の2つのフレームワークを紹介します。

カスタマージャーニー

顧客が自社の商品・サービスと出会ってから購買するまでの道筋を見える化した表のこと。購買までのプロセスにあわせて、ユーザーの心理や行動、自社の施策、タッチポイントとなる媒体について書き出すことで、ユーザーのニーズを知ることができる。

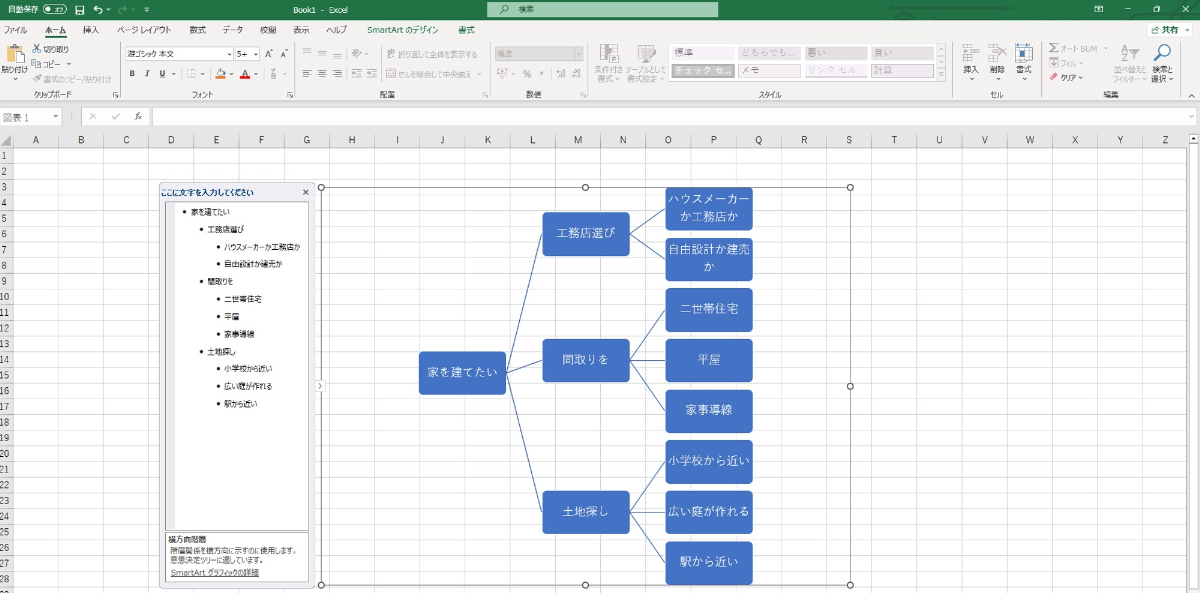

ロジックツリー

課題・問題をツリー状に分解し、その課題・問題の構成要素や解決方法を導き出すフレームワーク。

Excelの「SmartArt」機能の中に、ロジックツリーがあるため、活用してみてください。以下のように、選択してください。

「挿入→SmartArt→階層構造→横方向階層」

ユーザーのニーズやキーワードを都度検索すると、非常に時間がかかります。また、どのキーワードの記事を作成したかわからなくなど、管理も難しいでしょう。そのため、ユーザーのニーズやキーワードをリスト化し、ネタ帳としてストックしておくことがおすすめです。

記事にしたものを管理することで、どの程度ユーザーのニーズを網羅しているかも一目でわかるため、次のネタ作りにも活かせるでしょう。

また、日々の生活のなかで突然ネタを思いつくかもしれません。思いついたアイデアは、一旦ストックしておくクセを身につけると良いでしょう。

この記事では、ブログのネタ切れが起きる原因や探し方、効率的にブログ集客する方法を解説し、業種ごとの事例も紹介しました。

ブログは継続して運用することが非常に重要です。そのためには、場当たり的にネタ出しを行うのではなく、ブログのコンセプトを定め、ユーザーの検索キーワードを検索し、精査していくことが求められます。また、ブログで取り扱うと集客につながる業種別のネタもあるため、ノウハウやスキルがない場合にはネタの見極めが難しいという企業もあるかもしれません。

より効果的なブログ運用を実施したい場合には、マーケティングのプロに相談してみるのも一つの手といえます。

TRASPは、自社コラムのオウンドメディアでCV数を1年で11倍に増やすことに成功した経験を活かし、さまざま業種のコラム代行の実績があるWeb制作会社です。成果を出すことを重視しています。

Webの知識がない方でも一から丁寧にサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら