SEO

SEO対策とは?詳しいサービス内容とおすすめ・・・

2021.07.29

TRASPコラム

SEO

更新日:2023.03.23

公開日:2021.12.06

ホームページについて調べていると、SEOという言葉が頻繁に出てきます。

しかし「そもそもSEOの意味って何?」と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事ではSEOの意味や種類について、基本からわかりやすく解説していきます。

SEO対策で多くの企業をサポートしてきたTRASPが、SEOの基本対策から実践手順についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

目次

SEOとは「Search Engine Optimization」の略となり、検索エンジン最適化を意味する言葉です。

GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンでは、ユーザーが検索したキーワードに応じて、関連性が高くユーザーの役に立つと判断されたWebサイトがランキング形式で表示されます。

検索結果の上位に表示されれば、自然と自社サイトのアクセス増加が見込めるため、上位に表示されるような対策が必要となります。これがSEO対策と言われているものになります。

そのため検索エンジンに好まれるサイト設計やコンテンツの制作など、運営しているWebサイトを改善し、検索エンジンからのアクセス流入を増やすことがSEOの目的となるでしょう。

SEOは大きく分類して、Webサイトの内部を改善する「内部対策」と、Webサイトの外部を改善する「外部対策」の2種類です。しかし2種類のなかでも、ユーザーに向けた対策・検索エンジンに向けた対策とさまざまな方法があり、かなり幅広いと言えます。

そのため実践的に考え、対策方法を4種類に分けて解説していきます。

内部対策(キーワード)

内部対策のなかでも、タイトル設定や記事の説明を行うメタディスクリプションの最適化を行う。

検索エンジンとユーザー両方に向けた対策。

内部対策(コーディング)

内部対策のなかでも、サイトの根幹となるHTMLテキストを編集し最適化を行う。

主に検索エンジンに向けた対策。

外部対策

他サイトから自サイトに向けられたリンクの獲得など、外的な要因の最適化を行う。

検索エンジンとユーザーの両方に向けた対策。

コンテンツ対策

専門性や権威性を重要視し、質の高いコンテンツ制作を行う。

主にユーザーに向けた対策。

SEOに効果的な対策を行ううえでは、重要とされている考えから意識しましょう。検索エンジンが求めているWebサイトの特徴を知らなければ、SEOで成果を高めることはできません。

したがってまずは、検索エンジンがどのようなWebサイトやページを評価するのかを知ることが重要です。

ここでは、SEOで重要な意味をもつ3つの考えについて詳しく解説していきます。

最初に意識すべき考えが、検索エンジンに評価されるコンテンツを制作することです。

検索結果の表示順位は、検索エンジンのアルゴリズムが決めています。検索アルゴリズムが良いWebサイトと評価すれば検索上位に、悪いWebサイトと評価すれば下位に表示されると考えましょう。

そのため検索上位に表示されるためには、かならず検索アルゴリズムから良い評価を勝ち取る必要があります。

しかしインターネット上の公平を保つため、検索アルゴリズムの明確な評価基準については公表されていません。

とはいえSEOに有効とされる項目や対策方法についてはGoogle公式ページに掲載されているため、まずは確実に効果の見込める対策から実践することが重要です。

2つ目に重要な考えが、ユーザーの役に立つコンテンツを制作することです。

Googleは理念のなかにも「ユーザーファースト」の考えを記しており、検索上位に表示されるためには最も重要な要素といえるでしょう。

SEOをいざ対策しはじめると、検索エンジンに向けた対策に目がいきがちです。もちろん検索エンジンに向けた対策も重要な要素ではありますが、軸としてユーザーが価値を感じるコンテンツでなければいけません。

どんなにコーディング面の対策を網羅したとしても、質の低い内容であれば検索上位に表示されることはないでしょう。

そのためSEO対策を行ううえでは、ユーザーファーストの考えを最も重要視することが成功のポイントです。

SEOで重要な考えの3つ目は、モバイルフレンドリーなWebサイトを制作することです。

モバイルフレンドリーとは、モバイル端末からページを表示した場合でも、快適に閲覧できる状態のことをいいます。

そもそも従来までの検索アルゴリズムは、PC版のページを軸にWebサイトの評価を行っていました。

しかしスマートフォンの普及によってPC以上にモバイル端末からのアクセスが増加。

2015年にはGoogleのアップデートによってモバイルファーストインデックスが導入され、モバイル版のページが評価されるようになりました。

そのため検索上位に表示させるためにはPC版のページだけを対策するのではなく、モバイルフレンドリーなWebサイトを作ることが重要です。

SEOの種類で紹介したとおり、SEO対策にはさまざまな項目があります。一朝一夕ですべてを対策することはできないため、まずは重要な項目から取り組みましょう。

ここでは、SEOの基本対策5選について紹介していきます。

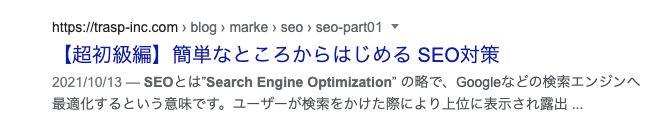

まずはタイトル・メタディスクリプションを対策しましょう。

メタディスクリプションとは上記のように、記事の概要を記述する欄のことです。検索結果の画面にタイトルと一緒に表示されるため、ユーザーからのアクセスを増加するためには欠かせない要素となります。

タイトルとメタディスクリプションでは、それぞれ以下のポイントを押さえましょう。

タイトル

40文字前後で設定。対策するキーワードはできるだけ前方に記載。

メタディスクリプション

120文字前後で設定。対策キーワードを含め、記事の概要を簡潔に記載。

文字数は検索結果の画面に表示される制限を示しています。

しかしブラウザによっては表示しきれず、上記の文字数より短いところで切れてしまう可能性があるため、対策キーワードはできるだけ文章の前方に配置しましょう。

コンテンツの網羅性は、SEOの基本対策としてかならず意識すべきことです。

とはいっても「何を網羅すれば良いのかわからない」と思われた方もいるでしょう。

ここでいうコンテンツの網羅性とは、ユーザーのニーズを満たすことです。

ユーザーが検索する際は、何かしらの目的があります。仮に内容の薄いコンテンツであれば、ほかのページも閲覧しなければいけません。

したがって1つのページを見ただけでユーザーのニーズを満たせることが、理想のコンテンツといえるでしょう。

そのためにはすでに検索エンジンから評価され、検索上位に表示されている競合サイトを分析し、内容を網羅したうえで+αのオリジナリティを出すことが重要です。

続いてSEOに有効な基本対策は、ページの読み込み速度を改善することです。

ページの読み込み速度が遅い場合、多くのユーザーはページが表示される前に離脱をしてしまいます。

検索結果の画面からやっとの思いでアクセスさせたとしても、実際にページを読んでもらわなければ意味がありません。

また検索エンジンからもユーザービリティに優れないWebサイトだと判断され、SEOに悪影響を与えてしまうでしょう。

そのためユーザーが不便に感じない程度の読み込み速度を保つことが重要です。

具体的な指標としては、読み込み速度を測れる「PageSpeed Insights」を活用しましょう。

URLを入力するだけでスピードの計測ができる無料ツールです。問題点や改善点も含めて表示されるため、初心者の方でも安心して活用できます。

SEOの基本対策のなかでも簡単に実践できることが、内部リンクの設置です。

内部リンクとは、関連性の強いページ同士をリンクでつなげることをいいます。より詳細な説明をしているページに誘導する場合や、関連のある内容を閲覧させたい場合に設置するものと覚えておきましょう。

内部リンクが多いとユーザーはほかのページに行き来しやすく、SEOとしてユーザービリティに優れているWebサイトだと判断されます。

また検索エンジンから評価を得ているページの内部リンクは、リンク先の評価を高める効果もあります。

したがって公開したばかりのページがあれば、積極期に内部リンク先として設置するとSEOに効果的です。

SEOの基本対策として最後に紹介することが、nofollowタグの設定です。

nofollowタグとはページを検索エンジンにインデックスさせたくない場合に、HTMLコードに記述する項目となります。

例えばリダイレクトページを使用している場合には、nofollowタグの設定が効果的です。リダイレクトページは普段ユーザーに見られることがなければ、検索結果に表示させる必要もありません。

SEOでは質の低いコンテンツがあると、Webサイト全体の評価を落としてしまいます。そのため必要ではないページは基本的にインデックスさせないようにしましょう。

続いて基礎対策よりも実践的な、コンテンツの制作方法を紹介していきます。

具体的には、以下の3ステップで取り組みましょう。

各々、解説していきます。

まずは対策キーワードの選定から行います。対策キーワードを選定する際はユーザーの立場で考え、ニーズを明確化することを意識しましょう。

また基本的にロングテールキーワードを選ぶことが重要です。ロングテールキーワードとは、「焼き肉 食べ放題 個室」のように、複数の単語が組み合わさったキーワードのことをいいます。

検索ボリュームは少ないものの、競合が少ないため比較的かんたんに上位表示を狙える点が特徴です。またニーズを明確化しやすいため、ユーザーに響くコンテンツを制作しやすいといえるでしょう。

したがってまずは、ロングテールキーワードに絞った選定をおすすめします。

キーワードを選定した後は、競合サイトの分析を行いましょう。ユーザーにとって価値のあるコンテンツを制作するためには、検索上位の競合サイトをもとに記事構成を考えることが欠かせません。

なぜなら検索上位のサイトは、すでに検索エンジンからの評価を得ていることを示すからです。対策キーワードの答えといっても過言ではないでしょう。

しかしコンテンツのコピーはGoogleの規約違反となるため、丸々同じ内容では制作できません。

したがって検索上位のサイトを軸に、オリジナリティを加えることが重要です。

実際にコンテンツを制作する際は、競合サイトよりも専門性や具体性があり、ユーザー目線で読みやすい内容であることが重要です。

具体的には以下のポイントを押さえましょう。

モバイルフレンドリーの観点も意識し、モバイル端末からの読みやすさも大切です。

そのため制作するときはPCであっても、確認はモバイル端末から行うなどの対策をとりましょう。

SEO対策を行ううえで注意すべきことは、重複コンテンツのインデックスと過度な広告の使用です。

特に多くのコンテンツを発信していると、気づかない間に重複コンテンツが発生していることもあります。Webサイト全体に影響を与える要素のため、定期的に内容を確認するなど、重複コンテンツが発生しないように注意をしましょう。

ここでは、SEOで注意すべきのことについて詳しく解説していきます。

Webサイトのなかに内容が重複しているコンテンツがあった場合、質の低いコンテンツとしてSEOに悪い評価を与えてしまいます。

そのため似た内容は避けるなど、重複コンテンツがないように対策することが重要です。

しかし扱うテーマやジャンルによっては、似た内容が多くなる場合もあるでしょう。

仮にどうしても同じ内容になりそうな場合には、片方のコンテンツにnofollowタグを設定するなど、インデックスさせない方法が効果的です。

コンテンツ内容には十分に注意して、制作を行いましょう。

アフィリエイト広告やGoogle AdSense広告を扱っているWebサイトは、過度な広告の使用に注意が必要です。

過度な使用とは、画面いっぱいに広告が表示されるような状態を指します。

想像するとわかりやすいですが、過度な広告は本来閲覧したい内容を邪魔することになり、ユーザーを不快に感じさせてしまいます。

もちろんSEOとしても禁止されている事項になるため、ユーザーが不快に感じない程度の適度な表示を心がけましょう。

SEOの意味や種類について、基本からわかりやすく解説してきました。

SEOの意味は検索エンジン最適化となり、自社サイトへのアクセス流入を増やすことが目的です。

本記事では基本項目をメインに紹介しましたが、ほかにも専門的な知識や経験を必要とする対策が膨大にあります。

そのため最初は基本対策からで問題ありませんが、最終的にはすべての項目に取り組んでいきましょう。

TRASPは多くの企業をサポートしてきた実績から、戦略的なSEO対策を得意としています。

細かい競合分析なども行っていますので、基本項目以上に対策したいと考えている場合には、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら