SEO

SEO対策で重要なキーワードの決め方!4ステ・・・

2021.07.13

TRASPコラム

SEO

更新日:2023.03.22

公開日:2022.02.15

コンテンツではタイトル名をかならず設定しますが、「いつもタイトルの付け方で悩む」という方も多いのではないでしょうか。また、「SEOに効果的なタイトルを知りたい」と考えているマーケティング担当者もいるでしょう。

タイトル名はSEOのなかでも重要な評価ポイントの一つです。そのため検索順位に大きく影響する要素といえるでしょう。

そこで本記事ではコンテンツのタイトルについて、タイトル設定が重要な理由や検索順位を上げる6つの対策方法を解説していきます。

自社コンテンツで検索上位を獲得しているTRASPが、リライトでSEO効果を高める方法や悪影響となるタイトル設定についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

目次

タイトルタグとは、WebサイトのHTML内に記述するタグのこと。

<title>と</title>で囲われたテキストが、Webサイトのタイトルとして表示される仕組みになります。

本記事であれば、以下のとおりです。

<title>SEOの検索順位を上げるタイトルの付け方6つ!プロが解説します</title>

タイトルタグはWebページの題名として機能し、ユーザーと検索エンジンに向けて内容を伝える役割をもちます。

そのため検索エンジンの最適化を図るSEOのなかでも欠かせない対策の一つです。

「そもそもSEO対策ってなに?」という方は、まずこちらの記事からご覧ください。

設定したタイトルタグはさまざまなシーンで表示されます。

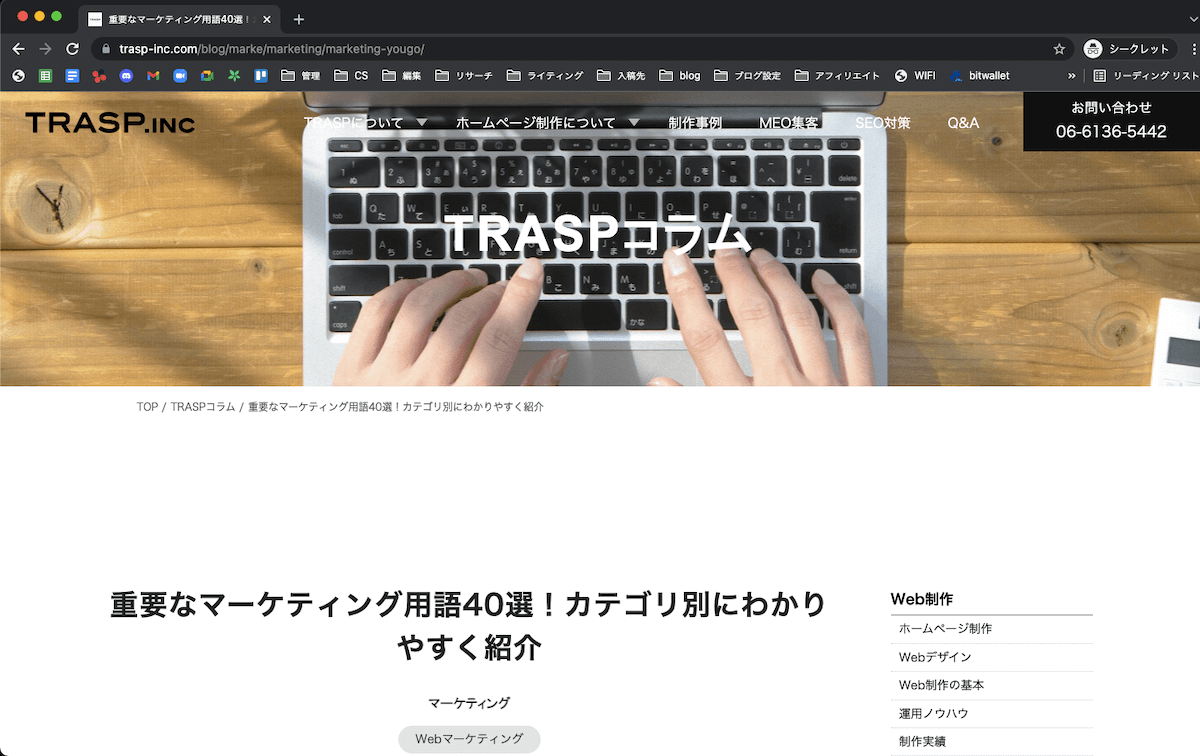

たとえば「重要なマーケティング用語40選!カテゴリ別にわかりやすく紹介」という記事があります。

この記事をブラウザで見ると、

閲覧しているWebページでは、以下の2箇所でタイトルが表示されます。

ページ内の先頭にもタイトルが表示されていますが、ここではタイトルタグではなくh1タグによって記述します。

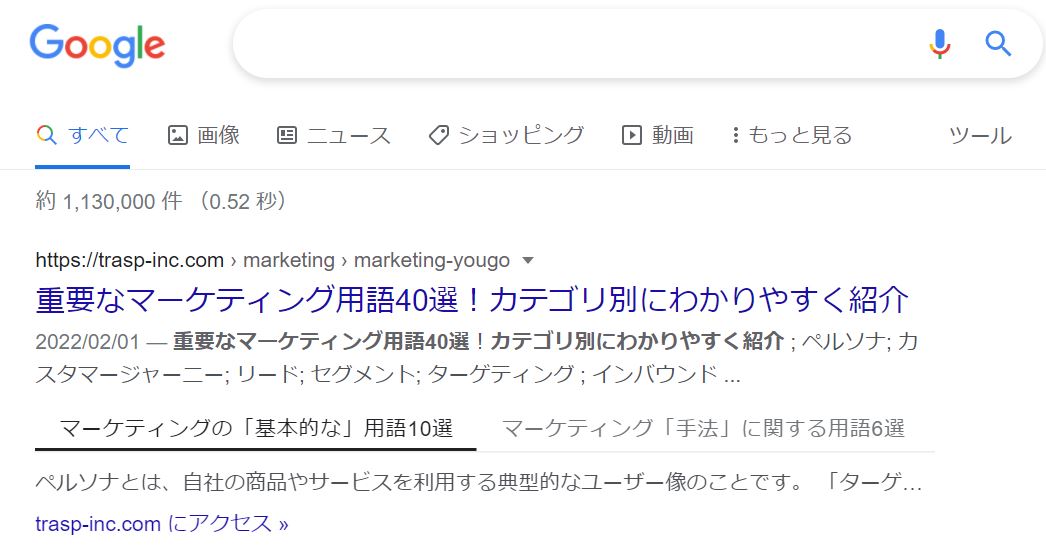

つづいてタイトルが表示される場所は、GoogleやYahoo! JAPANなどで検索した際の結果画面です。

上記のように、最も大きな文字サイズで表示されているのがタイトルです。

つづいてSNSの画面です。

上記のように、SNSではリンクを設置した際にタイトルが表示される仕組みです。

このようにインターネット上ではさまざまな場所に「タイトル」が表示されます。

紹介した記事はこちらになります。

タイトルはありきたりなものを設定すれば良いわけではありません。

なぜなら検索結果でのクリック率や表示順位、そしてSNS上の拡散に大きく影響するからです。

ここでは、SEOでタイトルの付け方が重要な理由について解説していきます。

検索結果でかならず表示される、Webページのタイトルとディスクリプションは、検索ユーザーに記事の内容を伝える役割を果たします。

したがってタイトルとディスクリプション次第で、「ユーザーがその記事をクリックするかどうか」が決まるといえるでしょう。

たとえば、次の2つのタイトルがあるとします。どちらをクリックしますか?

Aのタイトルでは、何の用語について書いてあるのかわかりませんね。

もしWebページの内容がイメージしづらいタイトルであれば、ユーザーからのアクセスは集められません。

したがって、

を意識したタイトル設定が重要です。

タイトルは検索ユーザーだけではなく、Googleなどの検索エンジンが各Webサイトを評価する基準にもなるため、検索結果の表示順位に影響します。

そのため検索エンジンが評価する項目を満たしていれば検索順位は上昇し、満たしていなければ検索順位は下降するでしょう。

検索エンジンの評価項目は以下になります。

詳しい対策内容については、後述の「SEOに強くなるタイトルの付け方5つ」で解説していきます。

またSEOの検索順位について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

前述でも触れましたが、SNS上でリンクを共有する際はタイトルがアンカーテキストとして表示されます。

アンカーテキストとは

HTMLでページからページへ移動する「リンク」に使われる文字列のこと

アンカーテキストはリンク先の内容を表すため、Webページの情報を判断する要素として重要な役割をもちます。

そのため検索結果と同様に、SNS上でも設定したタイトルがクリック率を決める要素といえるでしょう。

またSNSは拡散力の高さが強みですが、SNSユーザーに拡散を促すためにもタイトル名は重要になります。

SEOに強くなるタイトルを付けるためには、以下のポイントを押さえましょう。

各々、解説していきます。

最初に意識すべきことは、以下の2つです。

対策キーワードとは、ユーザーが検索エンジンの検索窓で入力するキーワードのことです。

例えば「パソコン 最新 値段」というキーワードの場合、ユーザーは「最新のパソコンの値段について知りたい」というニーズが考えられます。

そのためユーザーのニーズを満たすコンテンツを作るとともに、タイトル名では、

最新パソコンの値段を5メーカーから紹介!

のように「パソコン 最新 値段」を含めて設定しましょう。

対策キーワードを含めることで検索エンジンに対して明確に記事の内容を伝えられます。また、ユーザーにとっても検索したキーワードを含めたタイトルのほうがクリック率が高いといえるでしょう。

対策キーワードを前方に配置する理由は、ブラウザによってはタイトル後半が表示しきれずに切れてしまう可能性と、検索エンジンが認識しやすいためです。

タイトルの前方にあるキーワードを重視する傾向があるため、不自然にならない範囲内で調整しましょう。

SEOキーワードの選定方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

タイトルは30文字以内に収めるようにしましょう。検索結果では、デバイスによって表示されるタイトルの文字数が異なります。

仮に30文字を超えてしまう場合、検索結果の画面に収まらず表示されない状態となります。

表示しきれずに切れてしまったタイトルの例です。

Aは伝えたいワードを前半に入れているため、切れてしまってもほぼ内容が正確にわかりますが、「Bは家電のプロが最新のパソコンについて何を教えてくれるの?」と閲覧しているユーザーは中途半端な印象を抱いてしまうでしょう。これでは自分が知りたい情報・興味のある内容が書かれているか判断できないため、何が書いてあるか見てみようなどというよほど暇な人でなければクリックしません。

そのためSEOに悪影響を与えることはありませんが、できるだけタイトルの必要な個所をすべて表示させ、Webページの内容をしっかりと伝えることが重要です。

SEOではタイトル名とコンテンツ内容の関係性を重視します。そのためタイトル名とコンテンツ内容は一致させましょう。

仮に関係性がないタイトル名の場合、低品質な記事としてSEOに悪影響を与えてしまいます。

設定したタイトルによっては対策キーワードが正しく認識されず、検索結果に表示されない可能性もあるでしょう。

またタイトル名はユーザーがコンテンツ内容を判断する重要な要素です。

ユーザーも求めている情報と関係がないWebページにはアクセスしないため、関連性が低いタイトルは致命的な欠点といえます。

したがって対策キーワードを含めつつ、コンテンツ内容が伝わるタイトル名を設定しましょう。

クリック率を高めるためには、パワーワードを含めたタイトル設定がおすすめです。

パワーワードとは、インパクトのある言葉を指し、ユーザーの目にとまりやすいといったメリットがあります。

例えば感情を動かしたい場合は、以下のパワーワードがおすすめです。

ユーザーの興味を引く内容にしたい場合には、具体的な数字を活用しましょう。

ほかにも地名やトレンドの言葉など数多くのパワーワードが存在するため、積極的に活用していきましょう。

SEOに強いタイトル名を効率良く知りたい場合には、競合サイトの分析もおすすめです。

実際に検索上位に入っているWebサイトは、SEOから評価されているなによりの証拠といえるでしょう。

そのためどのような言葉を活用しているのか、言い回しや構成の仕方など、学べる要素は多くあります。

ただし完全に同じタイトルではコピーコンテンツとして扱われるため、あくまで参考として確認することが重要です。

普段からネットサーフィンを行っている方であれば、良いと思ったタイトル名をメモしておくと、いざというときに非常に役立ちます。

SEOに強い記事の書き方はこちらの記事をご覧ください。

Webコンテンツにおいて、SEO対策にリライトを行うことは欠かせません。

既存コンテンツでも、タイトルをリライトすることによってSEO効果は高められます。

ここでは、リライトでSEO効果を高める方法について解説していきます。

既存コンテンツのタイトル変更を行う場合には、表示回数は多いがクリック率が低いものから修正しましょう。

クリック率が改善されることで、アクセス数を効率良く増加させられます。

対して表示回数が少なくクリック率も低い場合は、公開してからどの程度の期間が経っているのかが重要です。

仮に公開したばかりやタイトルを変更したばかりという際は、タイトル名の良し悪しがわかりません。そのため表示回数が増加したタイミングで修正を行いましょう。

長期間経っても表示回数が少なくクリック率が低い状態であれば、タイトルだけでなくコンテンツの質が低いと考えられます。そのためWebサイト全体を見直し、まずは表示回数を増加するように対策しましょう。

リライトによってタイトルのSEO効果を高めるためには、まずは現状を分析し、正しいタイトル設定が行えているのかが重要です。

そのため前述で紹介した「SEOに強くなるタイトルの付け方5つ」をあてはめ、すべての項目を網羅しているのか確認しましょう。

使用する単語によってもユーザーからの反応は異なるため、新たなパワーワードを加えるなど、さまざまなパターンを検証することが重要です。

タイトルを変更する際は、変更したことで検索順位が下がる可能性があることも認識しておきましょう。

特に上位(2〜5位以内)に入っている記事は、変更を加えることで順位が逆に下がってしまうこともあります。したがって現時点で上位に入っているコンテンツは、そのままにしておくほうがおすすめ。

タイトル変更によって今以上にSEO効果を得られるかについては、実際に変更してみないとわかりません。すべてのコンテンツを無理やり変えることがないように注意しましょう。

タイトル名では、設定次第でSEOに悪影響となる場合があります。コンテンツの内容が良くてもタイトルだけでSEOには逆効果となることもあるため、以下のポイントには注意をしながら設定しましょう。

各々、解説していきます。

タイトルに対策キーワードを含めることは重要ですが、重複して使用しないようにしましょう。

基本的には一つの対策キーワードに対して、一度の使用が効果的です。

なぜなら対策キーワードを多用している場合、検索エンジンからスパムと認識されやすく、かえって逆効果となるためです。

また対策キーワードを無理やり含めても違和感があるため、あくまで自然に加えるようにしましょう。

同じタイトル名のコンテンツが存在する場合、検索エンジンからは重複コンテンツと認識され、場合によってはGoogleペナルティの対象となります。外部に似た記事があるコピーコンテンツはGoogleガイドラインで禁止されており、自社サイト内での重複コンテンツはGoogleの検索エンジンにとって良い影響を及ぼしません。

また似た記事同士でユーザーを取り合ってしまうカニバリゼーションという現象に陥り、SEOの評価は分散されるため、検索順位は上昇しづらいといえるでしょう。

基本的には一つの対策キーワードに対して一つのコンテンツとし、似た対策キーワードの場合でも、タイトルは差別化しはっきりとわけることが重要です。

Googleのガイドラインについては、こちらの記事で解説しています。

クリック率が高いタイトルは、文字だけでなく括弧や記号を有効活用しています。

なぜなら文字のみで構成されたタイトルでは目立つことがなく、ユーザーの目にとまりづらいからです。

そのため、

のように、積極的に括弧や記号を活用しましょう。

ただし注意点が、絵文字や句読点の使用は控えることです。

絵文字を使用した場合、検索エンジンは何を表しているのか理解できない状態となります。また句読点も文字数を増やす役割しかなく、タイトルでは見栄え悪くなるでしょう。

そのためタイトル内で文を区切りたい場合は、「!」や「|」の活用をおすすめします。

本記事ではコンテンツのタイトルについて、タイトル設定が重要な理由や検索順位を上げる6つの対策方法を解説してきました。

タイトル設定はSEOへの評価だけでなく、検索結果のクリック率にも影響します。

そのためパワーワードを含めること、コンテンツ内容が伝わることを意識し、ユーザーの興味を引いていきましょう。

また新規作成するコンテンツだけでなく、既存コンテンツも適宜リライトすることがおすすめ。タイトル変更だけで検索順位が上がり、クリック率を獲得することも可能です。正しく対策できているかについて、改めて見直しましょう。

TRASPは自社コンテンツで検索上位を獲得している知識・経験から、コンテンツに合わせた最適なタイトル設定を行えます。コンテンツマーケティングやSEO対策も得意としているため、Webマーケティングに関することはお気軽にお問い合わせください。