設計事務所

設計事務所が10年後も勝つための経営とは?課・・・

2022.06.29

TRASPコラム

設計事務所

更新日:2023.03.26

公開日:2022.06.15

ホームページを正しく活用できれば、コロナ禍でも問い合わせを増やせる集客ツールとなります。

しかし「ホームページで集客できない…」とお悩みの建築設計事務所の方も多いのではないでしょうか。

設計士らしいオシャレなホームページを作ったにもかかわらず、アクセス数やお問い合わせ数がなかなか上がらなかったり、開設したものの放置してしまっている場合も少なくないでしょう。

Webで集客するにはデザイン性だけでなく、ページ同士の関連性や掲載内容が重要です。

また作って公開するだけではなく、継続して運用することで効果を発揮するのです。

そこで本記事では建築業界で多くのホームページを制作してきたTRASPが、設計事務所にホームページが必要な理由やメリットをわかりやすく解説。掲載すべき内容についてもまとめました。集客で成功するためのコツについてお教えします。

目次

世の中のオンライン化の動きが加速している今、設計事務所でも名刺配りや飛び込み営業、チラシといった従来の集客方法が通用しなくなっており、今後はホームページを軸にしたWeb集客が求められます。

コロナ禍では店舗や自宅の改装、新しい生活様式での設計需要が増しており、いまから自社の集客力・発信力を身につけると、市場で勝ち抜く企業となるでしょう。

ここでは、設計事務所にホームページ集客が必要な理由について解説していきます。

集客を行う際はまだ自社のことを知らないユーザーに認知してもらうことが重要となります。そこで設計事務所では、ホームページの活用がもっとも適した方法といえるでしょう。なぜなら時代が変化し、ユーザーが企業を認知する過程に変化が生まれたからです。

従来まで多くのユーザーは、チラシや人脈越しに設計事務所を知ることが基本でした。

しかし現代ではユーザーの大半が「インターネットで検索する」ことによって認知するため、自社サイトをうまく運用することで集客につながる可能性が高くなります。

また近年は戸建て需要の減少や大手工務店のシェア拡大が原因となり、集客の難しい状況といえるでしょう。特に広告媒体では競合や予算に左右されやすく、中小企業では簡単に成果を出せません。

対してホームページであれば他媒体に依存しないことから、自社の集客力を高められます。

コロナ禍を機に今後は改築や新しい設計の高まりも予想されるため、市場で勝ち抜くには自社が軸となって情報を発信し、認知を拡大していくことが求められるでしょう。

設計事務所の集客について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ホームページは自社の特徴や強みを伝える手段として活用できます。

設計事務所に依頼したいと考えている人は、「自分だけのこだわりの家」をつくりたいと思っていることが特徴です。そのためハウスメーカーに依頼するユーザーよりも慎重に、時間をかけて選ぶと考えられます。

しかし掲載内容がテンプレート化されやすい広告媒体の場合、顧客は「どの事務所も同じ特徴」と捉えやすく、自社の魅力を伝えきれないでしょう。

したがって熱量の高いユーザーを集めるためには、自社のデザインやコンセプトを気に入ってもらう必要があり、他社との差別化した情報発信が欠かせません。このように顧客のニーズを考えた際、ホームページをとおして建築士としての強みやポートフォリオを伝えることが顧客獲得に効果的です。

つづいて設計事務所がホームページ集客を行うメリットについて、以下の3つから解説していきます。

特に人手不足で悩んでいる設計事務所であれば、新たに人材雇用をしなくても仕事を獲得できる可能性があるため、ホームページの活用がおすすめです。

ホームページは情報を投稿すればリアルタイムで反映されるため、重要な内容(急なイベントの開催など)にも対応できます。

仮にチラシやパンフレットを活用している場合、デザイン案の確認から作成までに時間がかかり、どうしても情報伝達のスピードは落ちてしまうでしょう。サービス内容や価格に変更がでた場合は、情報の更新スピードが売上に大きく影響する可能性もあります。

しかしホームページのようにリアルタイムで更新できる状況であれば、柔軟な変更にも対応可能です。

一見、ホームページは大衆に向けて情報発信するイメージを持たれますが、検索キーワードを対策することで相性の良い顧客を惹きつけられます。

例えば「設計事務所 東京 人気」というキーワードの場合、検索したユーザーは「東京で人気のある設計事務所を知りたい」と考えていることがわかります。

そのため自社サイトが「設計事務所 東京 人気」という検索ワードでGoogleやYahoo!JAPANの検索結果の上位に表示されれば、大阪や北海道ではなく東京のユーザーを集められるのです。一方で「設計事務所」というワードでしか自社サイトが表示されなければ、日本全国のユーザーがアクセスしてくるため数は集められますが、成約につながることはまれだと言わざるを得ないでしょう。

このようにWeb施策では狙ったターゲットを効率的に集められる点が、最大のメリットだといえます。

またキャッチコピーやデザイン事例を載せることで、設計能力の高さや設計事務所のコンセプトを伝えられます。東京住みだというだけでなく、さらには自社に共感してくれるユーザーのみを集めることが可能となり、結果的に成約につながりやすいのです。

ホームページは少しのコストと手間で運用でき、自動の集客ツールとして活用することで人件費・営業時間の削減にもつながる点がメリットです。

例えば通常の営業活動を行う場合、

など、時間やお金は多く発生するでしょう。しかしホームページは24時間休まずに活用でき、運用にかかる費用のみで給料や教育にかかる時間は一切必要ありません。

また営業スタッフであれば身体が資本となるため、獲得する契約数には限度があります。

一方でホームページは受ける問い合わせ数に限度がなく、いままで以上に売上が上がる可能性も十分にあるでしょう。

このようにかける労力や費用、そして得られる成果を考えると、ホームページ運用は非常に費用対効果の高い集客方法となります。

ホームページの運用費についてはこちらの記事を参考にしてください。

ホームページを制作する際、多くの方が「サービス内容と会社概要」のように、テンプレート化された内容を掲載する傾向にあります。もちろんこれらの内容も重要ではありますが、集客効果を高めるには以下の内容を意識しましょう。

設計事務所を選ぶ際、大半のユーザーは、

を知りたいと考えています。そこで建築士の顔が見えることで安心感を与えられるのです。

仮に販売商品が日用品のように低単価の場合、スタッフについてそこまで気にする顧客は少ないでしょう。しかし住宅は人生のなかでもっとも大きな買い物となり、自分の要望をしっかりと叶えてくれるのか不安なのです。

特に設計事務所ではお客さまと担当スタッフで意見をすり合わせる過程が重要なため、事前に人柄を認識できたほうが問い合わせにはつながりやすいです。したがって顔写真とともに建築家としての誇りや他社にはない自社のポリシーなど、仕事に対する誠意から人柄をアピールしていきましょう。

会社の所在地だけではなく、どの地域まで問い合わせを受けているのか、対応エリアについても明記しましょう。

設計事務所を探している顧客は「設計事務所+地域名」で検索することが多く、対応エリアが多ければ該当する顧客層も広がります。そのため普段対応している地域、これから拡大していきたいと考えている地域は必ず記載することが重要です。

また地域名は東京都や大阪府よりも、

のように市町村まで絞り込むと明確に対応エリアを伝えられ、顧客に親近感を与えられます。

特に地域密着型を強みにしている設計事務所は信頼度の向上に効果的なため、トップページの「ユーザーが必ず目に入る箇所」へ記載しましょう。

過去に行った施工写真など、施工例はホームページに必須の内容です。

ユーザーが設計事務所を選ぶポイントは複数考えられますが、なかでもデザイン力・設計力は特に重視しているポイントになります。そのため必ず写真を掲載し、具体的に自社の特徴を伝えるようにしましょう。

また施工例を掲載する際のポイントはこちら。

設計時に内装がないからといってそのまま掲載すると、魅力は半減すると考えましょう。

現代では家具を合成することも可能なため、顧客が「生活スタイルを想像してワクワクする」ような写真を掲載することが重要です。

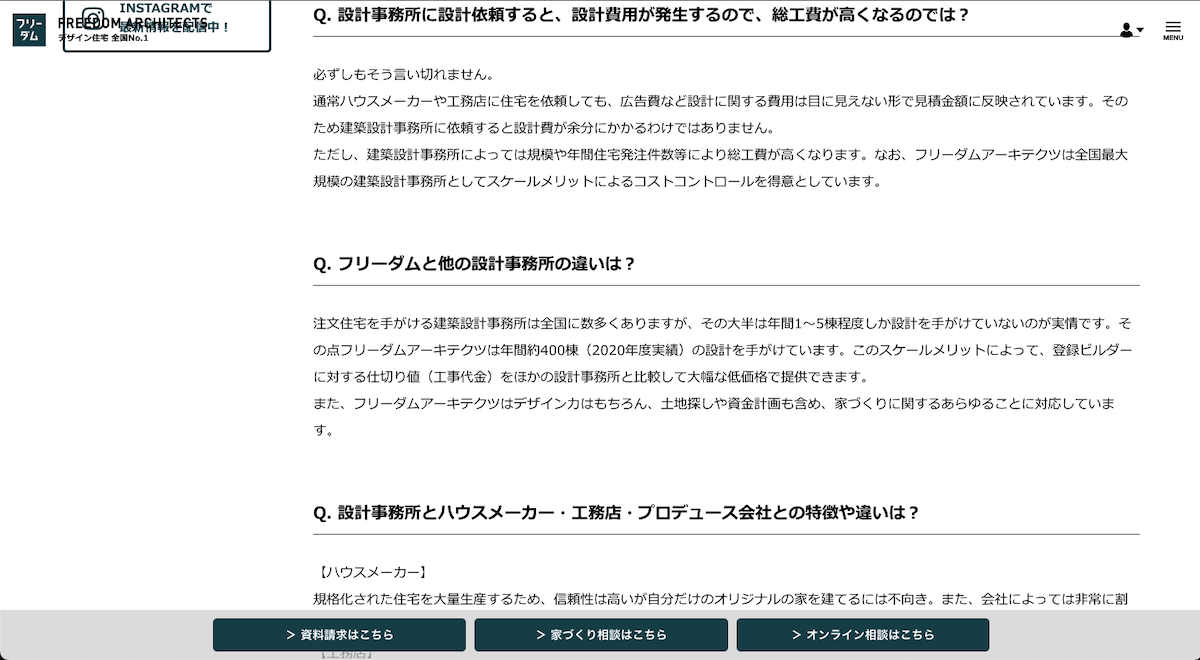

どんなに社長・スタッフの紹介や自社の特徴を記載していても、事前に顧客の不安をすべて払拭することはできません。そのため「よくある質問コーナー」を設けて顧客の悩みや疑問を代弁する形で記載し、少しでも問い合わせにつながりやすい状態を作りましょう。

上記の例では、対応エリアや考え方などの基本情報から、「Q. 設計事務所に設計依頼すると、設計費用が発生するので、総工費が高くなるのでは?」など、顧客が考えるであろう具体的な質問が掲載されています。

また質問の解答欄ではほかのページへ誘導する導線が作られており、より自社への理解を深めさせる設計は参考になります。

このようによくある質問では、

を中心に、解決策となる答えとともに記載しましょう。

ここではホームページ集客を成功させるコツについて、以下の3つから解説していきます。

ホームページ集客ではまずアクセスを集めることが重要となりますが、そもそも導線が意識されていなければ、多くのPV数があっても問い合わせにはつながりません。

そのため「ホームページへのアクセス」から「問い合わせ完了」までのユーザー行動を考え、上手に誘導できる導線を作っていきましょう。

具体的には以下の3段階で考える必要があります。

多くのユーザーが最初はトップページにアクセスしてきます。

トップページではユーザーが「ホームページを閲覧し続けるか、やめて戻るか」を直感的に判断するため、早い段階で次のページへ誘導することが重要です。

具体的には、まず自社について知ってもらうために「自社紹介ページ」へ促しましょう。

自社紹介ページとは自社の特徴やコンセプト、そしてサービス内容について記載してあるページのことです。

また「はじめてホームページに訪れた方へ」などの文言があると、ユーザーも迷わずに次の行動を起こせます。

自社紹介ページで自社について知ってもらったあとは、具体的なイメージを持ってもたうために「施工事例」へ誘導しましょう。ニーズのある顧客であれば、自社紹介ページを閲覧した時点で「どのような家を設計できるのかな」という感情が生まれます。

そのため施工事例から自社への興味や家を建てることへの関心を高め、問い合わせをしたいという状況を作りましょう。

導線設計で最も重要なポイントといっても過言ではない箇所は、最終的な行動を促す「CTAボタン」の設置です。

CTAは日本語で行動喚起を表し、ユーザーを問い合わせにつなげるためのテキストや画像を指します。

上記は当社(TRASP)のコラムとなり、本文中では問い合わせを促すメッセージとともに「サポートについて」のCTAボタン、サイトバーでは「今なら無料相談受付中」のCTAボタンを設置。

また上記では、簡易的な問い合わせフォームを埋め込んでいます。

このように複数のCTAボタンがあることで、閲覧ユーザーははじめて行動に移します。

逆に明確なCTAボタンがなければ行動に移す前に離脱する可能性が高いため、かならず視覚的にわかりやすい場所へ設置しましょう。

ホームページの集客効果を高める際は、ブログの活用もおすすめです。

ブログは「ユーザーに役立つ情報」を発信し、コンテンツをとおして自社への認知拡大・問い合わせの促しを行う集客方法です。

といった検索キーワードをもとにブログを書くことで、そのワードで検索をしたユーザーをホームページへと誘導でき、まだ自社を認知していない潜在顧客にまでアプローチできます。

特に設計事務所の顧客層は時間をかけて依頼する企業を選定するため、コンテンツをとおして顧客のファン化・長期的な関係性を構築できるブログは相性が良いです。また専門的な情報発信によって自社のイメージ戦略や信頼の獲得にもつながり、ブログをとおして得られるメリットは多いといえるでしょう。

設計事務所のブログ集客について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ホームページで集客できない理由として最も考えられることは、SEO対策を行っていないため、そもそもアクセス数が少なく顧客に認知されていないことです。

SEO対策とは「検索エンジン最適化」の略となり、検索結果で自社サイトを上位表示させることでアクセス数を向上させる施策になります。

ホームページを公開すればアクセスが集まると考えがちですが、実際は公開しただけではアクセスが増えません。インターネット上には多くのホームページ存在するため、上位表示にはGoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンに向けた対策が必須となります。

SEOについては以下の記事をご覧ください。

またSEOでは簡単に実行できるものからHTMファイルを編集するものまで複数の対策が必要になり、SEO対策を網羅するには幅広い知識と経験が欠かせません。成果が出るまでには長期間を要するため、取り組む際はプロへの依頼をおすすめします。

本記事ではホームページが必要や理由やメリット、そして掲載すべき内容について解説してきました。

設計事務所のホームページでは会社情報やサービス紹介だけでなく、建築士・スタッフ紹介による安心感、そして施工例・よくある質問をとおして自社への共感を得ることが重要です。

また集客導線によって問い合わせ数は大きく変化するため、ユーザーの行動を考えたうえで記載内容やCTAボタンを設置しましょう。

TRASPでは数多くの設計事務所を支援してきた経験から、集客に特化したホームページ制作を得意としています。

ユーザー行動を分析したうえで最適なデザイン・配置を考えておりますので、効果が出なくて悩まれている方はお気軽にお問い合わせください。