SNS運用

SNSの運用代行は必要?料金相場からメリット・・・

2021.11.12

TRASPコラム

SNS運用

更新日:2023.04.05

公開日:2019.10.29

※このページに掲載の情報は2019年9月現在の最新情報となります。掲載している情報や仕様は変更になる場合もございますので、詳細についてのご不明点はLINE公式サイトにてご確認ください。

ビジネス向けLINEサービスLINE@(ラインアット)は、2019年4月18日から「LINE公式アカウント」に変更になりました。個人利用だけではなく、店舗や企業の顧客対応や集客に幅広く活用できる「LINE公式アカウント(旧LINE@)」の使い方をご紹介いたします。

目次

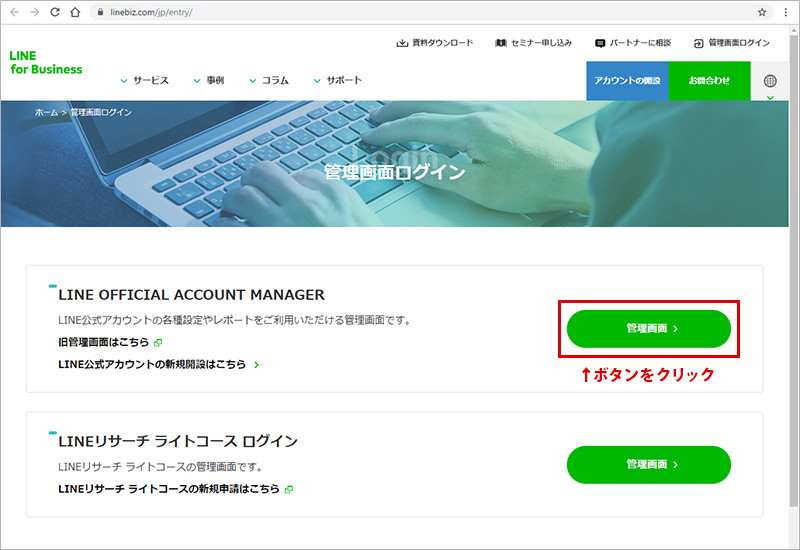

LINE公式アカウントの「管理画面ログイン」ページのLINE OFFICIAL ACCOUNT MANAGER横の「管理画面ボタン」をクリックしてLINE公式アカウントの管理画面にログインしよう

登録した初期の状態ではお客様とやりとりするには不十分です。

せっかく登録したお客様からメッセージをいただいても、チャットできる設定になっていないと「個別に返信できません」と表示されてしまい、せっかくコンタクトくださったお客様を逃しかねません。

あなたの会社やお店の情報を入力して、登録いただいたお客様に表示するメッセージなど細かく設定していきましょう。

LINE公式アカウントにログインして、右上「設定」から「アカウント設定」を変更

アカウント設定のプロフィール画像や背景画像を設定してください。

店舗の位置情報を表示したい場合には「位置情報」を「編集」して掲載してください

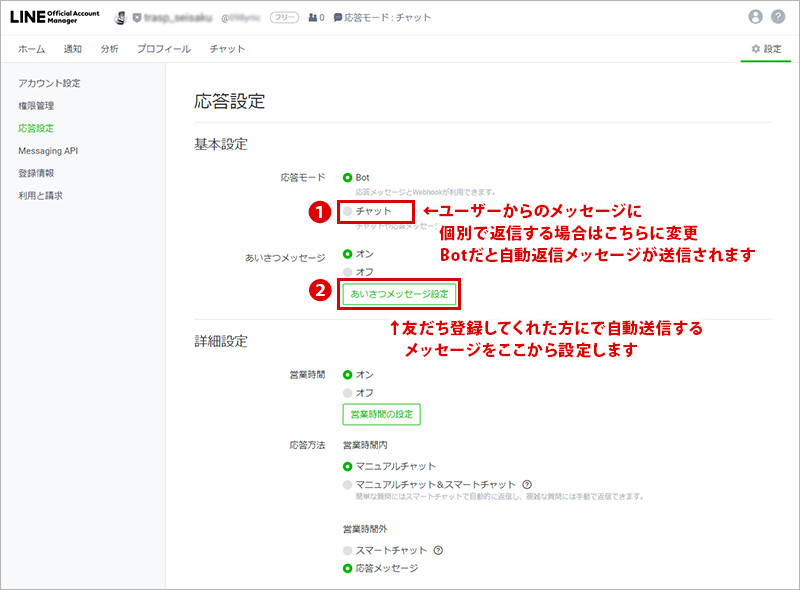

応答設定を変更してください。初期設定では「bot」になっており、お客様とメッセージのやりとりができません。

チャットを使用して個別にやり取りをしたい場合には、忘れずに「チャット」に変更してください。

その際自動返信のメッセージ「あいさつメッセージ設定」も確認して必要であれば修正しましょう。

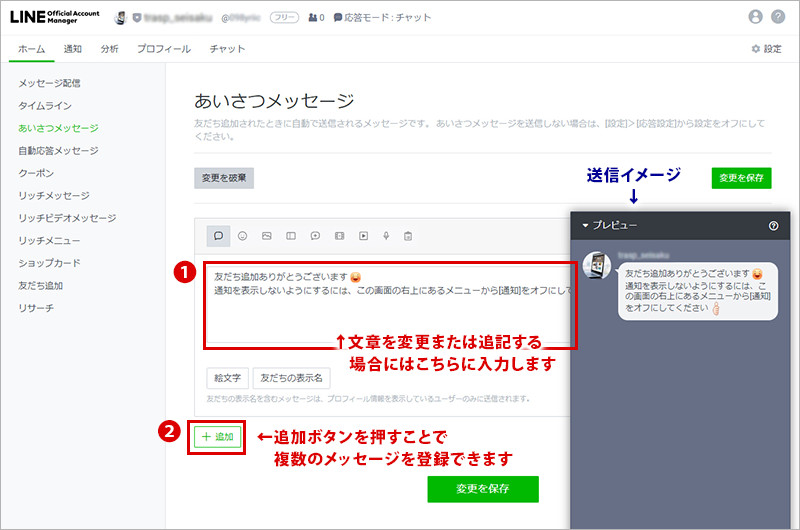

あいさつメッセージとは、お友だち登録してくだったお客様に自動で送信される最初のメッセージです。

内容を確認してしっかりと編集しておきましょう。

不要に思われるかもしれませんが、初期設定の「通知を表示しないようにするには~」の文章は残しておきましょう。

これがないと、投稿や通知が多いなと感じた際に「即ブロック」されてしまう可能性が高くなります。

その他、「+追加」ボタンをクリックして、施術中には返信できないであったり、

確認次第担当者より折り返しご連絡いたします。など、必要な文章を追加しましょう。

こうしたメッセージを事前に登録しておくことで、お客様は安心感を覚え、お店や会社に対する信頼感へとつながります。

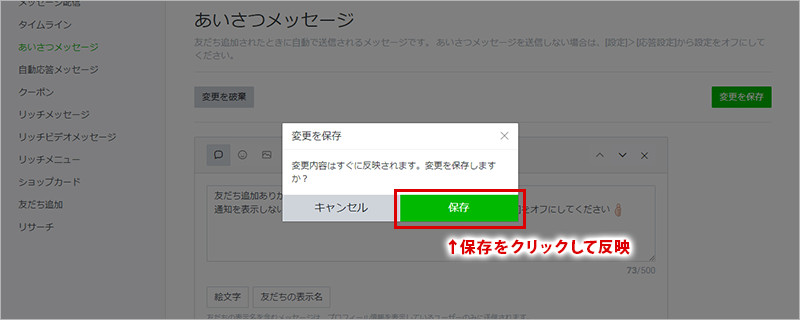

編集終了後、問題なければ「変更を保存」をクリックして、「保存」してください。

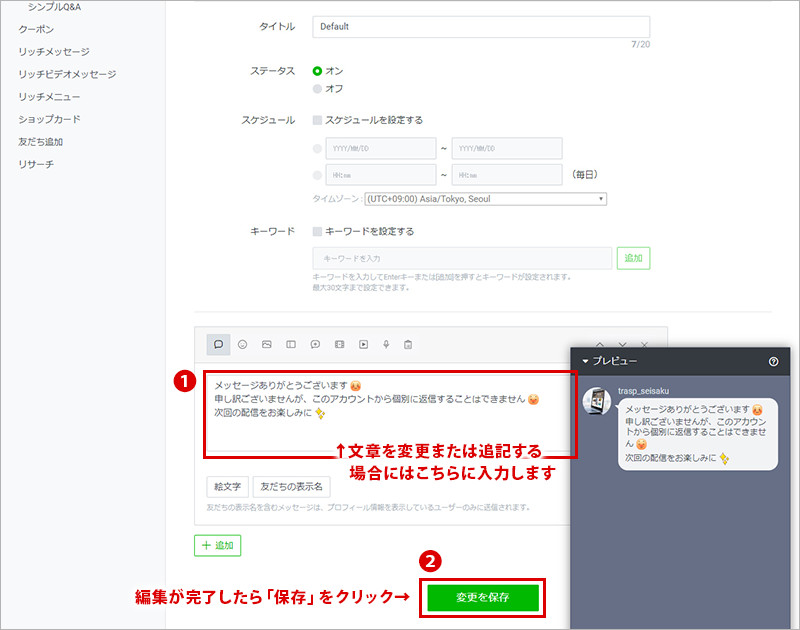

「自動応答メッセージ」をクリックして自動応答メッセージを編集・追加登録することができます。

「Default」をクリックして、初期で設定されているメッセージを確認し変更・加筆していきましょう。

文章を変更し、編集完了したら「変更を保存」をクリックして保存してください。

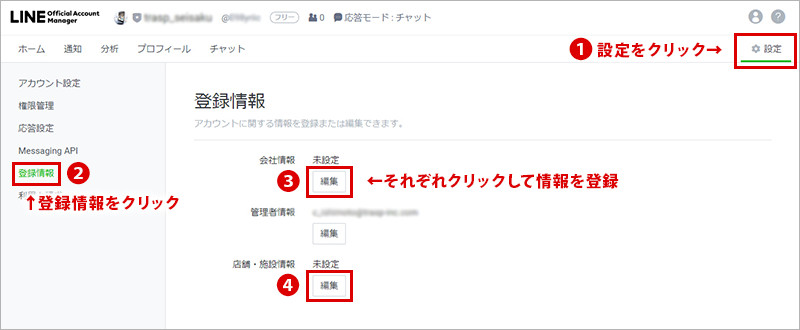

画面右上「設定」をクリックし、左側の「登録情報」から会社情報・店舗施設情報を登録してください。

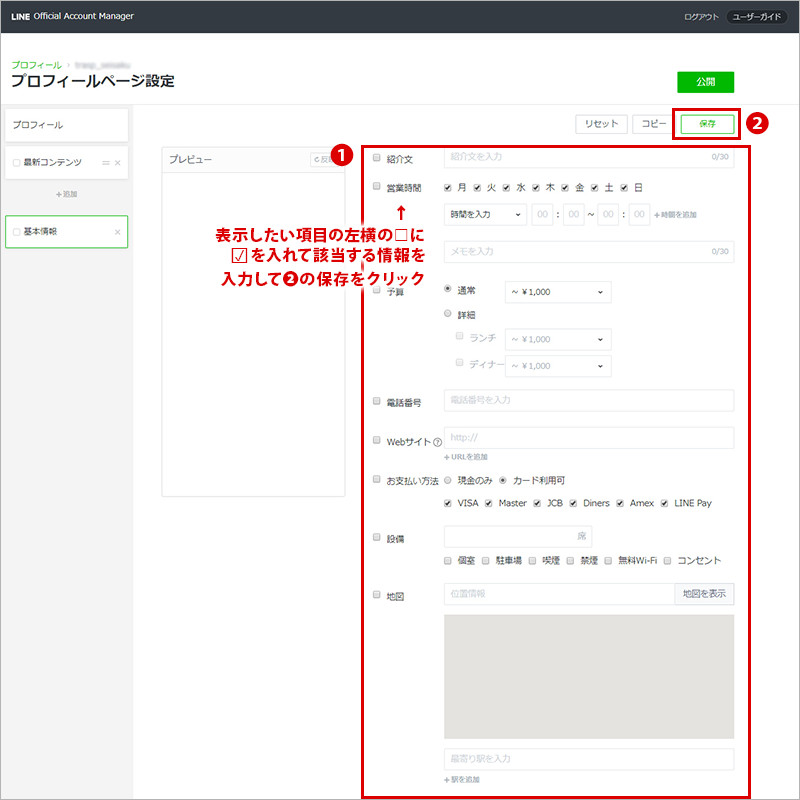

ホーム画面右上「設定」をクリックし、上部タブメニューの「プロフィール」をクリック。

LINEユーザーに表示されるプロフィール画面を編集していきましょう。

まず1でプロフィール画面に表示させるボタン(最大3つまで)を選択し、保存をクリック。

3.左メニューの「基本情報」をクリックして更に詳細の設定を入力していきましょう。

プロフィールに表示させたい項目にチェックをいれて、各情報を入力していき、問題なければ「保存」をクリック。

これで一通りの初期設定が完了しました。

ここまで頑張ってLINE公式アカウントの開設、初期設定を行いましたが、これだけではまだもったいない!

既存のお客様に「お友だち登録」してもらったり、新規のお客様に「お友だち」になってもらったり、お友だちを増やしてこそ活用することができます。

少しずつLINE友だちを増やしていきましょう。

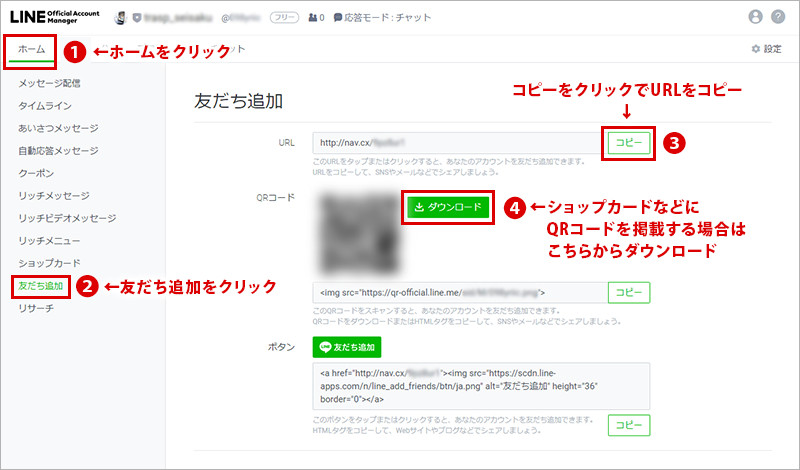

まずは、ホーム画面から「友だち追加」をクリックします。

このページにあなたのLINE URLやQRコードがありますので、必要なものをコピーまたはダウンロードして活用しましょう。

お友だち登録して、メッセージを送信してもらってはじめて、お客様と直接会話をすることができます。

長い道のりに感じるかもしれませんが、一度登録してもらえば、そのあとは通常のLINEのように気軽にチャットすることができますので、ぜひ頑張ってみてください。

例えば、美容室やネイルサロンなどの場合には、お帰りの際にフロントでLINEのお知らせをして登録してもらって、次回予約をLINEでしてもらったり、施術後のアフターフォローなどで活用されている方もいらっしゃいます。

あなたの業態にあった形でできるところから導入してみてください。