制作ガイド

【初心者向け】ホームページ制作に必要なもの

2019.11.22

TRASPコラム

制作ガイド

更新日:2023.07.11

公開日:2023.07.10

「ホームページ制作で失敗したくない」「やってはいけないことってあるのかな」と悩んでいませんか?

結論からいうと、ホームページ制作ではユーザーや検索エンジンから嫌われてしまうNG施策があります。最悪の場合にはホームページが検索結果に表示されなくなることも…

この記事では、数多くのホームページ制作実績のあるTRASPが、「知らないとやばい!」24個のNG施策を紹介します。どれか1つだけでもやってしまうだけでGoogleからのペナルティを受けることがあるので、かならず確認しておきましょう。

最後には、悪質なホームページ制作会社の特徴も解説するため、「知識がないから騙されそうで不安」という方は参考にしてみてください。

目次

まずはホームページ制作の企画段階でのNGポイントを2つ紹介します。

準備に失敗してしまうと、一からやり直すことになるので、慎重に確認していきましょう。

ホームページ制作では、まずターゲットを明確にしましょう。なぜなら、「どのようなユーザーに訪れてほしいのか」によって、取り組むべき施策が変わるからです。たとえば、女子高生向けなら可愛らしいデザイン、ビジネスパーソン向けなら落ち着いたデザインを作成します。

ターゲットは、具体的に設定することが大切です。下記を参考に、ユーザー像を固めていきましょう。

ホームページで成果を出すためには、目的・目標が必要です。ただし、「魅力を伝えたい」という抽象的な目標では、施策の効果を測定できません。「今年中にお問い合わせを10回/月増やす」のように、具体的な期間と数値を設定しましょう。

また、目標を細かく分解して、段階的な数値を設定することも重要です。

このように具体的なターゲットや目標を設定しておくことで、計画的に運用できます。

ここからは、ホームページを構築するうえでやってはいけないことを6つ紹介します。

構築は、ホームページ制作会社に対応してもらえますが、自分でも知識を持っておくことでトラブルを避けられます。

ホームページを「家」とする場合、サーバーは「土地」、ドメインは「住所」と表されます。土地が不安定であれば頑丈な家は建てられませんし、住所が不明瞭だと誰も訪れません。同様にホームページにおいても、サーバーとドメインの選び方はとても重要です。

結論として、無料のサービスを選ばないようにしましょう。なぜなら、無料サーバーにはさまざまなデメリットがあるからです。

無料サーバーのデメリット

そのため、大手レンタルサーバーを利用するのがおすすめです。

ドメインは、ひと目でサイト名や会社名がわかる独自ドメインを取得しましょう。ランダムな文字列のようなドメインでは、「詐欺サイトかな?」といった不信感を抱かれてしまいます。

ドメイン販売サイトでは、「.net」や「.blog」などが扱われています。しかし基本的には、ユーザーが見慣れている「.co.jp」「.com」「.jp」を選ぶのがおすすめです。

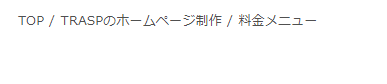

パンくずリストがないサイトは、ユーザーや検索エンジンに理解されにくくなってしまいます。

そもそもパンくずリストとは、閲覧しているページの位置を視覚的に表すリストのこと。主にページ上部に、リンク形式で記載します。TRASPのサイトでは以下のように表示されています。

パンくずリストの例

パンくずリストがあると、ユーザーが前のページや同カテゴリの別記事を訪れやすくなり、サイト回遊率を向上可能です。また、検索エンジンのクローラーが巡回しやすくなるため、SEOへの効果も期待できます。

パンくずリストの設置方法

中小企業のホームページがサイバー攻撃を受けるケースも増えています。個人情報の漏洩やページの改ざんなどが起きないように、下記の施策を中心にしっかり備えておきましょう。

特にSSL化は、欠かさず行いましょう。SSL化とは、URLの「http」を「https」に変更し、データの送受信を暗号化すること。基本的にはレンタルサーバーの設定で実行できます。

SSL化は、ホームページで入力された顧客情報の保護などに役立ちます。SSL化しておらず、個人情報流出などのトラブルが起こると、会社の信頼を失ってしまうので注意しましょう。

ページ全体が表示されるまでに時間がかかると、ユーザーの離脱につながります。Googleはユーザーの利便性を重視しているため、SEOにも不利になります。そのため、定期的に「PageSpeed Insights」でページ速度を確認しましょう。

PageSpeed Insightsは、ページ速度を表すスコアとともに、改善方法も提案してくれます。

一つひとつ改善して、ユーザーが閲覧しやすいホームページを維持しましょう。

自社の商品やサービスを売りたい場合、他社の広告は載せないようにしましょう。ユーザーが広告をクリックして、他社のページに流出してしまいます。

特にGoogle AdSenseは、ユーザーの閲覧履歴などをもとに、表示する広告をカスタマイズしています。そのため、あなたのページを訪れたユーザーには、同業社の広告が表示されやすいです。自社の売り上げを伸ばすどころか、競合を助けることになってしまうので広告は載せないようにしましょう。

次に、特に「知らないとやばい!」コンテンツ制作のNGポイントを5つ紹介します。

コンテンツの質はGoogleも重要視しているので、しっかりと確認しておきましょう。

オリジナリティのないコンテンツは、ユーザーからもGoogleからも評価されません。

特にコピペしただけのコンテンツは、Googleのペナルティ対象となります。ペナルティを受けると、ほかの記事にもネガティブな効果をもたらすことがあるので、文章は一から作成しましょう。

他サイトを引用する場合は、blockquoteタグを用いてオリジナルの文章と引用文を明確に区別することが大切です。

オリジナリティを出すためには、イラストも有効です。独自のキャラクターがいると、ユーザーから親しまれやすくなります。

間違った情報を掲載すると、ユーザーに損害をもたらすリスクがあります。嘘を書いたサイトだとSNSで拡散され、信頼を失うかもしれません。「~らしいです」のように自信を持って言い切れない情報は、載せないのが賢明です。競合サイトを参考にする場合も、必ず自社で事実確認をしましょう。

また、官公庁や論文などの一次情報を参考にする場合は、参照元を明記した方が信頼性につながります。

他人のイラストなどの無断使用はNGです。著作権侵害として訴えられるリスクがあります。画像やイラストを使用したい場合は、掲載者に許可を得たうえで、引用元を明記することが大切です。また、著作物を編集して載せることもできません。編集したい場合にも、必ず許可を取りましょう。

ただしInstagramなどのSNSでは、埋め込みが認められており、画像などを使用できます。利用規約を確認したうえで、適切に活用しましょう。

マーカーなどの装飾は、多くても少なくてもデメリットをもたらします。たとえば強調マーカーが多すぎると、どこが重要なのかがわかりにくいです。また、画像が多すぎると、ページ速度の低下につながります。

一方で装飾のない文章は、メリハリがなくて読みにくいです。イメージ画像がないと、理解度も低下します。

そのため、下記のような装飾のルールを作っておきましょう。

ターゲットに寄り添っていないコンテンツは、ユーザーからもGoogleからも評価されません。ホームページのターゲットに合ったトーン&マナー(トンマナ)を心がけましょう。

たとえば初心者向けの記事では、専門用語を簡単な言葉で説明すると理解度が高まります。一方でマニアや専門家向けの記事では、専門用語を使った方が簡潔に伝わります。また高齢者向けの記事では、文字を大きくすると親切です。

トンマナは、ホームページ全体で統一しましょう。ページごとにトンマナが違うと、別のサイトを見ているような印象になり、ユーザーからの愛着につながりません。

外注ライターなどに依頼する場合は、トンマナのマニュアルを作成していきましょう。

TRASPにホームページ制作を依頼いただくと、SEOエンジニアスタッフが企業に合ったキーワードを選定、競合調査をいたします。また保守・管理としてコラムを代筆するアフターサービスも充実。さらに集客を目指したい企業には、毎月5記事〜依頼可能な「コラム運用サービス」を提供しています。

自社コラムのPV数を1年で595%アップさせた経験・ノウハウをもとに、プロのSEOライターがライティングいたします。お客さまの業務内容や規模感、目標とするゴールに合わせてプランを考え、見積もりをしているため、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

ホームページのデザインは、ユーザーからの第一印象を大きく左右します。

デザイン制作に失敗すると離脱率が高まってしまうので、4つのポイントを押さえておきましょう。

スマートフォン・パソコン・タブレットなどの媒体に合ったデザインで表示するには、レスポンシブ対応が必要です。レスポンシブ対応していないホームページは、媒体によって文字が小さくなったり、ページが切れたりするため、ユーザーの満足度が低下してしまいます。

近年はスマートフォンで閲覧するユーザーが多いため、「スマホ対応」が重要といわれることもあります。ただしジャンルによっては、現在もパソコンで見るユーザーの方が多いケースもあるため、どの媒体でも見やすい「レスポンシブ対応」することが大切です。

レスポンシブ対応の実装方法

ひと目で何を扱っているページなのかがわからないと、離脱率が高まります。

写真などを用いて、商品やサービスの概要をアピールしましょう。たとえばファッション系のホームページでは、子どもやビジネスパーソンというターゲット層が着ている写真があるとわかりやすいです。

ただし、デザインばかりにこだわりすぎないようにしましょう。ユーザーや検索エンジンは、コンテンツの中身を重視しているので、デザインに時間とコストをかけてコンテンツがないがしろになっては意味がありません。

アニメーションを多用すると、ページ速度が低下してSEOに悪影響をもたらします。

さらには、複数箇所でチカチカと光っていると、ユーザーがストレスを感じます。そのためアニメーションは、一部を強調するために適度に使いましょう。

また、2020年12月31日以前に公開したホームページを持っている場合は、サービス終了済みのAdobe Flashを使用していないか確認しておきましょう。

お問い合わせや購入の方法がわかりにくいと、興味を持ったユーザーでも離脱してしまいます。

目立ちやすいボタンなどを設置して、ユーザーがすぐに行動に移せるようにしておきましょう。

ただし、画面を独占するポップアップは、かえって離脱につながることもあります。実装前後の数値を確認して、適切な方法を見つけていきましょう。

ここからは知らないとやばいSEOのNG施策を3つ紹介します。

1つやってしまっただけで、Webサイト全体の評価が下がることもあるので注意しましょう。

ブラックハットSEOは、Googleのペナルティ対象になるため、取り組まないようにしましょう。ブラックハットSEOとは、検索エンジンが未熟だった時代に横行していた、下記のような悪質な施策です。

現在のGoogleのシステムは、このような手法を見抜けるようになっています。検索上位に入るためには、ガイドラインに遵守したホワイトハットSEOに取り組みましょう。

また、意図せずにブラックハットSEOを用いないように、Googleのガイドラインを確認しておきましょう。

サイト内に似たコンテンツがあると、SEOに悪影響をおよぼします。

重複コンテンツのデメリット

意図的にコピーコンテンツを作成した場合だけでなく、「美容院 頻度」「サロン 頻度」のように似たキーワードの記事を作成することで重複コンテンツになってしまう場合もあります。キーワードを選ぶ際には、自社の既存コンテンツも確認しましょう。

すでに重複コンテンツを公開してしまっている場合は、以下のような対応がおすすめです。

近年、AIによるコンテンツ自動生成が注目されています。しかし2023年7月現在では、ペナルティ対象になる可能性が高いといわれています。なぜなら、「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」に、自動生成コンテンツについて記載されているからです。

またGoogleは、公表済みのE-A-Tという評価基準にExperience(経験)を追加し、E-E-A-Tへ変更しました。つまり現在のGoogleは、コンテンツの作成者が持つ実体験などを重要視しています。しかし自動生成では、実体験をもとにした意見などを記載できません。そのため、ペナルティを受けなくても、検索上位に入る可能性は低いと考えられます。

最後に、ホームページ制作会社に依頼する際に、避けるべき会社の4つの特徴を紹介します。

制作会社選びに失敗すると数十万円の損失リスクがあるため、じっくり検討しましょう。

コストだけで制作会社を選ぶと失敗しやすいです。なぜなら、「初期費用無料」などの安価な料金で集客して、のちのち高額な料金を請求する悪徳な会社があるからです。また、スキルが低く、安価でしか受注できない会社の可能性もあります。

そのため制作会社に依頼する際は、複数会社に見積もりを依頼して、コストやサービスを比較しましょう。他社よりも安い会社は、「なぜ安いのか」に着目するのがおすすめです。

途中解約のできないリース契約には注意が必要です。公開後のサポートがまったくないのに、管理費用を払い続けることになるかもしれません。中小企業庁のホームページでも悪質セールスへの注意喚起がされているので、確認しておきましょう。

その他、ホームページを開設・運営するうえで、トラブルがあった場合の対応についてあらかじめ聞いておくことも大切です。

制作会社としてのスキル以前に、担当者が人として信頼できない場合は依頼しないようにしましょう。不都合な情報を隠したり、質問に答えてもらえなかったりする会社は、契約後の対応もずさんである可能性が高いです。

ただし、営業スタッフは口がうまいので、人柄だけで選ぶのは危険です。あくまでもサービス内容を軸に考えましょう。

一般的でないCMSを使っている制作会社に依頼すると、自分で更新したり、他社に依頼したりするのが難しくなります。

CMSとはWebサイトを構築・管理するためのソフトウェアのことで、WordPressというCMSが国内外でシェア率No.1となっています。WordPressのような大手サービスであれば、インターネット上にさまざまなノウハウが掲載されているため、初心者でも学びながら運営可能です。

しかしマイナーなCMSは、情報がほとんどありません。そのため、制作した会社に頼りきりになってしまいます。契約満了後に、他社でホームページを作り直すことになるかもしれません。

制作会社を選ぶ際には、どのようなCMS・制作方法を選ぶのか、コンテンツを自分でも更新できるかなどを確認しておきましょう。

この記事では、ホームページ制作においてやってはいけないことを24個紹介しました。

ホームページでの集客は、Googleのガイドラインに遵守することが第一優先となります。ペナルティを受けると検索結果に表示されなくなるので注意しましょう。

とはいえホームページ制作会社に依頼する場合は、大部分は制作会社が担うことになります。そのため、制作会社選びがとても重要です。どこに依頼すれば良いかわからない場合は、ぜひTRASPにおまかせください。やってはいけないことに配慮したうえで、ターゲットや目標に合わせたやるべきことを実行いたします。まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

お問い合わせはこちら