SEO

SEO対策とは?詳しいサービス内容とおすすめ・・・

2021.07.29

TRASPコラム

SEO

更新日:2023.03.22

公開日:2022.01.25

SEO対策でコンテンツを制作するなかで、

「キーワードは数が多ければ多いほどSEOには効果的?」

といった声が聞かれます。

ネット上では、本文には対策キーワードを何個以上含めるべきか、何%以上必要かなど、さまざまな情報が飛び交っているのも事実です。

そこで本記事ではSEOとキーワード数の関係性、最適なキーワード数や配置場所について解説していきます。

最新のSEO情報を網羅しているTRASPが、キーワード数の調べ方や出現数を確認できるツールについても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

目次

結論からいうと、SEOとWebサイト内のキーワード数に直接的な関係性はありません。

なぜなら検索エンジンはWebページの内容を理解したうえで評価をしており、「数の多さ」よりは「検索キーワードとの関連性」が重視されているからです。

たしかに以前の検索エンジンは、Webページに書いてある意味を理解する能力が乏しかったため、ページ内のキーワード数やキーワードの出現率によって内容を判断していました。

しかし現代では検索エンジンの能力も向上し、正しく内容を理解できる状態です。

そのため、本文中のキーワード数では影響がないと考えられます。

ここではSEOとキーワード数の関係性について、3つの項目から詳しく解説していきます。

「そもそもSEO対策ってなに?」という方は、まずこちらの記事からご覧ください。

一つのWebページで設定する対策キーワード数は、一つに絞るようにしましょう。

よく「対策キーワード数が多ければ多いほど、検索結果に表示されやすい」と認識している人がいますが、SEOの観点では間違った解釈です。

検索エンジンで重視している点は、検索ユーザーが満足する質の高いコンテンツ提供になります。

そのため検索意図に沿った内容であることが、良質なコンテンツの条件といえるでしょう。

しかし複数の対策キーワードを設定している場合、コンテンツの内容に統一性がなく、検索意図からズレてしまいます。専門性の観点からも、複数の対策キーワードがあるコンテンツは専門性が高く評価されることは少ないといえるでしょう。

そのため1ページあたりの対策キーワードは一つに絞り、内容の質や専門性を重視することが大切です。

1コンテンツのキーワードは一つが効果的ですが、Webサイト全体の対策キーワード数は、できるだけ多いほうが良いといえるでしょう。

具体的には、キーワードを1つに絞った専門性の高いWebページが複数ある場合、Webサイト全体としては上位表示されるコンテンツが複数ある状態のためです。

そのためユーザーに認知される機会が増え、結果的にWebサイトのアクセス数向上につながります。

アクセス数が向上すればWebサイト全体の評価も高まり、さらに好循環な状態にもなるでしょう。

しかしユーザーの認知やアクセス数の少ないWebサイトは、SEOではなかなか評価を得られません。

したがってWebサイトへのアクセスを促す入口を増やすためにも、Webサイト全体では多くの対策キーワードを設定することが重要です。

冒頭にも記載したとおり、本文中のキーワード数はSEOへの影響がありません。

具体的には2011年7月にパンダアップデートが導入され、低品質なコンテンツは上位表示できない体制が作られました。低品質なコンテンツの条件には、キーワードの含有率に関する内容が含まれているため、明確に関係性を否定したものとなります。

とはいえ対策キーワードが少なすぎる場合は関連性が低く良い評価は得づらいといえるでしょう。

そのため「本文中にはキーワード数がいくつ必要」といった明確な数字は存在しないものの、多すぎたり少なすぎたりせず、自然な流れで適度に含めることが重要です。

ではSEOに最適なキーワード数を調べるには、どうすれば良いのでしょうか?

前述のとおり明確な数字は存在しませんが、目安として考える場合は、競合サイトや検索上位サイトから確認しましょう。

検索上位のサイトは、すでに検索エンジンから評価を得ているなによりの証拠です。

したがって上位サイトのキーワード数であれば、正解とまではいかなくとも、悪い評価を受けることは少ないでしょう。

例えば上位3サイトのキーワード数が、

という場合、平均である約43回前後がおすすめとなります。

このように上位サイトを軸に考えると、キーワード数だけでなくキーワード出現率などの目安を把握する際に役立ちます。

SEOとキーワード数では直接的な関係性がないものの、ユーザーからのクリック率や興味を引きつけるという面においては、配置場所が重要になります。

またキーワード数が多い場合はSEOに逆効果となるため、注意をしましょう。

ここでは、SEOに最適なキーワード数や配置場所について解説していきます。

Webページのタイトルには、対策キーワードをかならず含めるようにしましょう。

キーワードを含める際のポイントはこちら。

タイトルは検索結果に表示され、ユーザーがWebサイトへアクセスするかを決める重要な要素です。

仮に「チーズバーガー おすすめ」というキーワードで検索した場合、

の2サイトで比較すると、よりユーザーが興味をもつのは後者と考えられます。

またキーワードがタイトル後半に配置されている場合、文の長さによって検索結果に表示されないこともあります。

したがって目に付きやすい前半に配置することを意識しましょう。

タイトルの付け方について解説した記事がありますので、合わせてご覧ください。

Webページ内の見出しでも、対策キーワードをできるだけ含めることが重要です。

キーワードを含める際のポイントはこちら。

h2に含める理由は、h2の見出しも検索結果に表示されることがあるためです。かならず表示されるとは限りませんが、可能性がある場合は積極的に対策することをおすすめします。

またユーザーへ内容を伝える役割もあります。ページ内の目次はh2の記載からはじまるため、検索キーワードを含めたほうが内容を理解でき、興味を持ちやすいといえるでしょう。

とはいえ不自然な状態やh3以降にまで含めるとしつこい印象となるため、無理やりではなく違和感のない範囲で含めることが大切です。

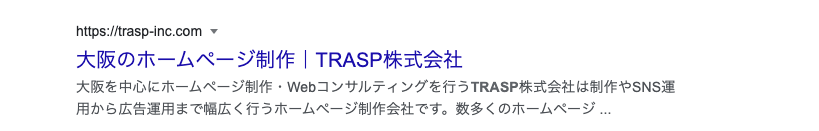

ディスクリプションとは、検索結果画面でタイトル下に表示される、Webサイトの概要文のことです。

上記のように、自分で設定した文字を表示することができます。

キーワードを含める際のポイントはこちら。

ディスクリプションにキーワードを含める理由はタイトルと同じく、ユーザーがWebサイトへアクセスするかを決める重要な要素となるからです。

また文として記載でき、自然な流れでキーワードに関連していることを伝えられます。

ディスクリプションにおいても表示される文字数に制限があるため、できるだけ前半に配置することを意識しましょう。

本文では具体的な配置場所や回数はないものの、適度にキーワードを含めましょう。

キーワードを含める際のポイントはこちら。

Webページの前半部分に配置すると、アクセスしてきたユーザーの目に留まりやすく、上手に興味を引きつけられます。

ただしキーワードの配置場所はかたまらず、量が多すぎないように注意しましょう。

またSEOに強い記事の書き方を解説した記事がありますので、合わせてご覧ください。

SEOでは一般的な対策キーワードだけでなく、関連キーワード・サジェストキーワード・共起語も重要視されるため、積極的に含めていきましょう。

特に見出しでは、関連キーワードとサジェストキーワード。本文では共起語が効果的です。

それぞれの意味は以下のとおりです。

関連キーワードとは

メインキーワードと関連性の高いキーワードのこと。検索結果の最下部に表示される。

サジェストキーワードとは

検索エンジンが予測候補として提案するキーワードのこと。検索窓でキーワードを入力した際に表示される。

共起語とは

メインキーワードと同時に出現しやすいキーワードのこと。

上記の語句を含めていると、関連キーワードの検索時にも自社サイトのコンテンツが表示される可能性が高まります。

また検索エンジンからは関連性の高い内容を網羅していると認識されるため、SEOの評価を高めることにつながるでしょう。

SEOでキーワード数を調整する際は、下記のポイントに注意しましょう。

各々、解説していきます。

キーワード数を増やそうと羅列して記載する行為はブラックハットSEOと呼ばれ、Googleペナルティの対象になります。ペナルティの種類によってはインデックスから削除されるなど重い罰を受けるため注意をしましょう。

また羅列のほかにも、不自然に記載することやキーワード数が多い際もSEO観点では悪影響となりやすいです。

そのためユーザーの読みやすさを考え、無理やりキーワードを含めるのではなく自然な流れで入力することを意識しましょう。

対策キーワードはさまざまな箇所に記載しますが、前提として検索ユーザーのニーズと合致している必要があります。

仮に対策キーワードとニーズがズレている場合、どんなに主要な箇所に配置してもSEOの効果を得られません。

そのためキーワードの配置箇所よりも、対策キーワードの選定が重要といえるでしょう。

コンテンツ制作前のキーワード選定には時間をかけ、ユーザーのニーズ把握にも力を注ぐことが大切です。

本文のキーワード調整で最も避けるべきことは、キーワード数ばかりに目がいきコンテンツの内容がおろそかになる状態です。

本文ではキーワード数が重要視されないため、価値のある内容なのか、コンテンツの質が問われます。

そのためどんなにキーワード数が適切だとしても、低品質なコンテンツではSEOの評価を高められません。

SEOの評価基準で最も重視されている内容だからこそ、コンテンツの質はかならず重視しましょう。

Webページ内のキーワード数や比率は、チェックツールの活用によって瞬時に確認できます。

なかでもおすすめのツールが以下の3つです。

ツールによってはキーワードの名詞などで選択できるため、キーワード数の確認では非常に役立ちます。

ここでは、キーワードの出現数を確認できるツールについて詳しく解説していきます。

ohotuku.jpはシンプルなサイトデザインが特徴のツールです。一度の確認で20〜50個の単語数を選択でき、出現数の多い順に表示されます。

また「出現率目標」では、設定した出現率に対する数値が確認可能です。

SEOに直接的な影響はないものの、キーワードが多すぎないかを確認する際に役立ちます。

FC2キーワード出現率チェッカーはほかのツールと比べ、出現率に関する条件を細かく設定できる点が特徴です。

設定できる条件はこちら。

「抽出品詞指定」では、名詞や形容詞など品詞のジャンル内から選択できます。そのためキーワードのなかでも、求める形に絞った検索を行える点が強みです。

また「出力順位範囲」では表示できるキーワード数を任意で入力できるため、ボリュームの大きいコンテンツでも問題なく活用できるでしょう。

FunkeyRatingはURLだけでなく、テキストからもキーワードの出現率を確認できるツールです。検索結果では出現率の多い順に20個の単語が表示されます。

また出現率のほかに、以下の項目も確認可能です。

インターネット公開前のコンテンツも確認できるため、活用の幅は広いといえるでしょう。

特にコンテンツSEOを行ううえで、上記は必須の項目です。

したがって出現率のほかにSEO分析としても活用もおすすめします。

コンテンツSEOの成功事例などを紹介した記事もありますので、合わせてご覧ください。

本記事ではSEOとキーワード数の関係性、最適なキーワード数や配置場所について解説してきました。

SEOとキーワード数に直接的な関係性はないものの、対策キーワードを使ったコンテンツの量や配置箇所はSEOで大切な要素です。

また本文ではコンテンツの内容が重要視されるため、まずは検索エンジンに評価されるコンテンツ制作や、対策キーワードに向けた対策を行いましょう。

TRASPは多くのお客さまをサポートしてきた実績から、効果の見込めるSEO対策に絞って実施しています。

対策キーワードではWebサイトに合わせた戦略立案から行っておりますので、SEO対策の方向性がわからないと悩まれている方もお気軽にご相談ください。