マーケティングガイド

ネット集客を代行会社に依頼するメリットとは?・・・

2023.04.25

TRASPコラム

マーケティングガイド

更新日:2023.03.22

公開日:2022.02.01

マーケティングについて調べていると「難しい用語が多すぎてわからない…」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。意味を調べようとして検索しても、用語について解説した記事のなかでもさらにわからない単語があって…とループに陥ってしまいますよね。

そこで本記事ではWebマーケティングを軸に多くの経験と知識があるTRASPが、マーケティング用語をカテゴリ別に分け、できるだけ平易なことばで初心者にもわかりやすく紹介していきます。

図や画像などを使い、さらに詳しく解説した記事へのリンクも貼ってありますので、ぜひこのページをブックマークしておいてください。

目次

まずはマーケティングの基本的な用語について、以下の10個を解説していきます。

ペルソナとは、自社の商品やサービスを利用する典型的なユーザー像のことです。

「ターゲット」と似ていますが、ペルソナはさらに具体的かつ詳細に設定します。

マーケティングでは性別や年齢などの属性からユーザー層のターゲットを定めます。

しかしより詳細なターゲティングを行うには、ユーザーの心理を考えることが重要です。

そのためペルソナとして具体的な人物像を設定することで、ユーザーに対する理解を深めたうえでマーケティングの施策を行えると言えるでしょう。

ペルソナについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

カスタマージャーニーとは、顧客が商品を発見してから購入、そして利用するまでの流れのなかで、行動や心理が移り変わるプロセスのことをいいます。「顧客の購買の旅」ということですね。

またプロセスをわかりやすく図式化したものはカスタマージャーニーマップといい、企業がより顧客について深く理解したり、組織のなかで認識を統一させるために役立ちます。多くの企業で作成されておりテンプレートなども配布されていますが、Excelなどで簡単に自作することも可能。顧客の購買行動を可視化することは大きなメリットになるでしょう。

カスタマージャーニーについて詳しく知りたい知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

リードとは、見込み顧客のことです。

具体的な定義は企業によって異なりますが、主に以下のような状況の顧客といえるでしょう。

したがって自社について認知していないユーザーや興味を示していないユーザーは、リードにはあてはまりません。

セグメントは「区切り」などの意味をもち、マーケティングでは特定の条件をもとにグループ分けすることです。条件としては年齢・性別・地域などの条件が一般的。

またセグメントによってグループ分けすることを、セグメンテーション(市場細分化)といいます。

ターゲティングとはセグメントしたグループの中から、ターゲットとするグループを決めることです。

自社の強みや弱み、そして市場の優位性などを含めたターゲティングをすることで、広告などを発信する際に効果的なマーケティングが実施できます。

トリプルメディアとは、消費者が利用するメディアを以下の3つに分類したものです。

企業がオウンドメディアなどを運営することをコンテンツマーケティングと言い、成功しやすいSEO対策として一般的になりつつあります。

各メディアの単体でも効果は生まれますが、それぞれを巡回させることでより大きな影響力を生み出せます。

コンテンツマーケティングやオウンドメディアの成功事例などを解説した記事があります。

オムニチャネルとは、実店舗やオンラインショップなど、複数のメディアから販売促進を行う戦略のことです。

オンライン・オフライン問わずに行われ、顧客へは購入の経路を意識させないことがポイントになります。

また近年はインスタグラムショッピングの導入など、商品やサービスを購入する流れが多様化しているため、顧客がどんなタイミングでも購入できる状態にすることが重要です。

Instagramのショッピング機能については、こちらの記事をご覧ください。

CRMとは「Customer Relationship Management」の略となり、顧客関連管理を意味します。

顧客関連管理は、良好な関係を築きながら顧客を管理するマネジメント手法のことをいい、最終的には自社のファンに育成することが目的です。

一般的にはCRMツールを活用することが多く、代表的なものに「kintone」や「Sales Cloud」があります。

OOHとは、自宅以外の場所に設置された屋外広告のことです。

渋谷のスクランブル交差点に設定されている、デジタルサイネージや大型看板などが該当し、不特定多数の人々に向けて展開することが特徴になります。

UGCとは「User Generated Content」の略となり、一般のユーザーによって作られたコンテンツのことです。

UGCの例

近年ではSNS市場が拡大する一方で、従来のWeb広告への「邪魔」「しつこい」といった嫌悪感から、信頼できる情報としてUGCが重要視されています。

つづいてマーケティング手法に関する用語について、以下の6個を解説していきます。

本記事では代表的なものに絞って紹介するため、マーケティング手法についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

インバウンドマーケティングとは、Webサイトやソーシャルメディアなどで価値のある情報を発信し、顧客に自社を見つけてもらう手法です。

従来まではWeb広告など企業から一方的にアプローチするアウトバウンドマーケティングが主流でした。

しかし情報過多の現代では、前述したようにユーザー側が嫌悪感を抱くようになり、顧客本位であるインバウンドマーケティングが効果を生むように変化しています。

リアルマーケティングとは、顧客と対面するなどリアルな場で販売活動を行う手法です。

リアルマーケティングの例

DMやテレマーケティングは対面するわけではありませんが、直接的にアプローチするためリアルマーケティングに含まれます。

デジタルマーケティングとは、WebサイトやSNSをはじめ、デジタルテクノロジーを活用した手法です。

Iot製品の利用データや地図アプリの行動データなど、世の中には多くのデジタルマーケティングが存在します。

また似た言葉であるWebマーケティングはWebサイトを活用した手法を指し、デジタルマーケティングのなかの一種でより限定された取り組みになります。

コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって有益な情報を発信することで見込み客の獲得から育成、そして自社のファンへと定着させる手法です。前述の「オウンドメディア」もその一例。費用を支払う広告媒体などはあてはまりません。

一般的にはオウンドメディアのようなWebサイトを活用した記事コンテンツが主流ですが、ほかにもSNSや動画コンテンツなど、さまざまな種類が存在します。特に企業であれば自社で集客を完結できるため、非常に有効なマーケティング手法といえるでしょう。

コンテンツマーケティングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

SNSマーケティングとは、その名のとおりSNSを活用した手法のことです。

SNSマーケティングの例

上記のように、SNSマーケティングでは費用をかけるものから無料で行うものまで多岐にわたります。

またSNSごとにユーザー層やアプローチ方法が異なるため、自社に適した媒体の選択が重要です。

SNS運用について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

O2Oマーケティングとは「Online to Offline」の略となり、Webサイトなどのオンラインの場から、実店舗などのオフラインの場へ顧客を誘導する手法です。

スマートフォンの普及によってオンラインの市場が広がったこともあり、割引クーポンや予約システムなど、さまざまな方法でO2Oマーケティングが活用されています。

つづいてWebマーケティングに関する用語について、以下の10個を解説していきます。

Webマーケティングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

アクセス解析とは、Webサイトにアクセスしてきたユーザーの行動や属性について解析すること。ホームページなどのWeb媒体をもっている企業であれば、必ず行うべきマーケティング分析です。

具体的には以下のような内容を解析します。

アクセス解析によってWebサイトから離脱している原因などがわかり、有効な解決手段が見つけられます。

アクセス解析について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

アフィリエイトとは、自社のWebサイトで広告主の商品を宣伝し、成果に応じて報酬を得るWeb広告の一つです。

基本的には成果報酬制となり、商品の購入やサービスの申込みなど、定められた条件を達成した際に報酬を得られます。また、自社商品やサービスをアフィリエイターに紹介してもらう、という集客方法もありますが、アフィリエイターの腕によって成果が左右されるため、マーケティング施策として力を入れている企業は少ないでしょう。

オウンドメディアは前述したとおり、自社で所有しているメディアのことをいい、トリプルメディアの一つです。

一般的なコーポレートサイトでは会社の情報を掲載しますが、オウンドメディアではユーザーが求めている情報や役立つ情報を発信していきます。

またコンテンツの内容は専門性や権威性が高ければ高いほど信用を得られやすく、SEOにも効果的なので多くの企業が自社コーポレートサイトやECサイトを活用し、オウンドメディア活用の幅が広がっています。

クラウドとは、インターネット上でデータやアプリを保有する仕組みのことです。

従来まではパソコンやスマートフォンなどのハードウェアに、データを保存していました。

しかしクラウドを活用することで、インターネット環境さえあればいつでもデータのアップロードや閲覧が行なえます。

Google DriveやiCloudなどが有名で、アカウントを取得するだけですぐに写真などをアップロードすることができ、月額でデータ容量を増やしていくタイプが多いです。

クッキーとは、Webサイトにアクセスしてきたユーザーの情報を一時的に保存する仕組みのことです。

Webページの閲覧履歴などを確認できるため、マーケティングのさまざまな施策で活用されています。

しかし近年では、個人情報保護の観点からクッキーを規制する動きが広がっています。

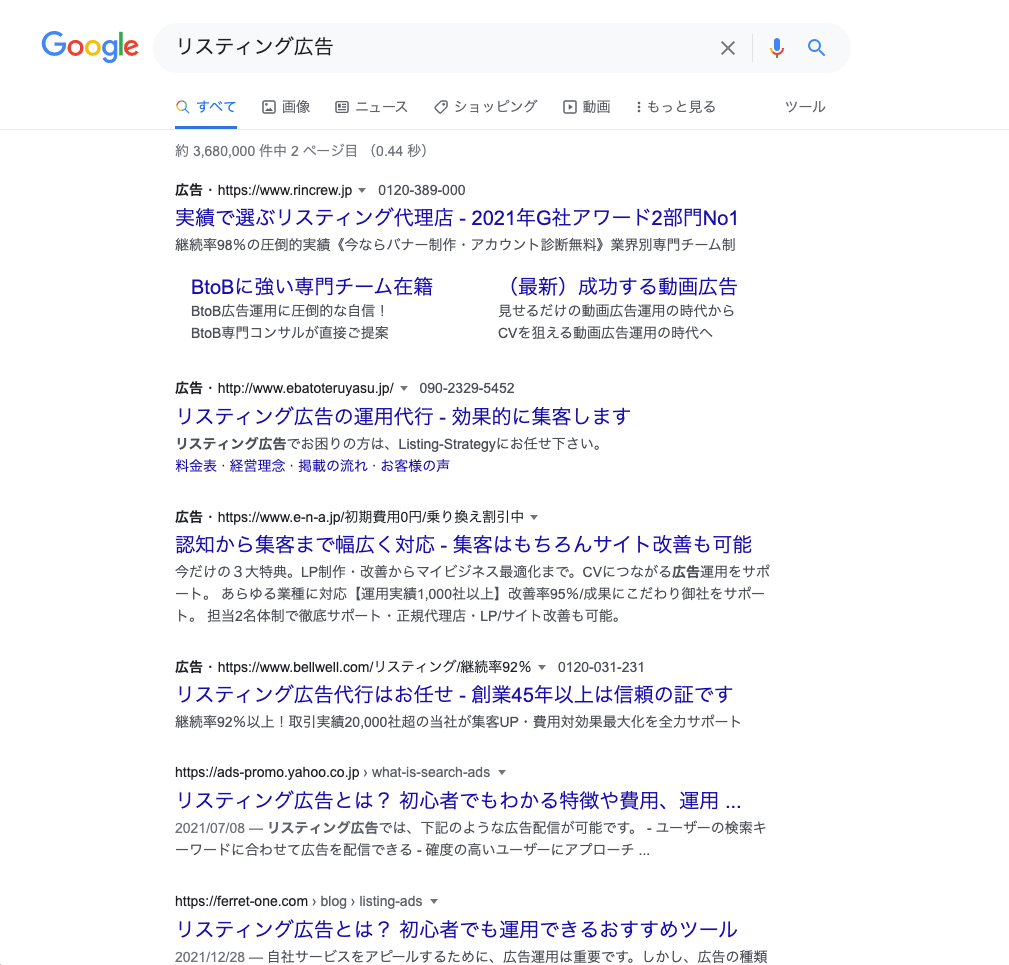

リスティング広告とは、検索エンジン上でユーザーが検索したキーワードに連動して表示される広告のことです。

上記のように、検索結果画面の最上部で「広告」と記載されているものです。

表示されている広告は無料で出稿することができ、ユーザーにクリックされてはじめて費用が発生するため、PPC(Pay Per Click)広告とも呼ばれています。

クリック率は上がりますが、比例してかかる費用が上がっていくため、長期的な目線でアクセス数を増やすためにはSEO対策が欠かせないと言えるでしょう。

SEOとリスティング広告について解説した記事があります。

SEO(Search Engine Optimization)は検索エンジン最適化を意味し、検索エンジンからWebサイトへの流入を増加させるための対策です。

主に検索結果で上位に表示させることを目的とし、Webサイトの内部・外部に向けた対策を行います。

またSEOやリスティング広告など、検索エンジン上で行うマーケティングのことをSEM(Search Engine Marketing)といいます。

SEOについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

LPO(Landing Page Optimization)とはランディングページ最適化のこと。

ランディングページとは一般的にWeb広告をクリックした際に表示されるページのことを指します。ランディングページ内で、ユーザーが情報を見つけやすくしたり、商品やサービスの成約率を高めたりする対策がLPOとなります。

ただしアクセス解析などでは、ユーザーがクリックして最初にたどり着くページのことを指すこともあります。

EFO(Entry Form Optimisation)とは入力フォーム最適化のこと。

会員登録や問い合わせ、資料請求、購入などさまざまなところで使われている入力フォームを、ユーザーが使いやすくすることで途中で離脱するのを防ぎ、購入や申し込みへの完了率を高めるための対策です。

対策内容は入力項目の簡略化やフォームのデザイン改善など、ユーザーが快適に操作できる状態を目指します。

CTA(Call To Action)とは行動喚起を意味し、Webページ上でユーザーに行動を促すための対策です。

例えば、

など、その後の購入や申し込みにつなげるためのボタンが該当します。

CTAの有無でユーザーの行動は大きく変化するため、最終的な成約率を高めたい場合に効果的な対策です。

つづいてマーケティング指標に関する用語について、以下の7個を解説していきます。

CPC(Cost per Click)はクリック単価を意味し、1クリックあたりの広告費用を示す指標です。

リスティング広告などのクリック課金型広告で用いられます。

計算式

「CPC」=「広告費」÷「クリック数」

CPM(Cost per Mille)はインプレッション単価を意味し、広告1,000回表示あたりの広告費用を示す指標です。

計算式

「CPM」=「広告表示に掛かるコスト」÷「表示回数」×「1000」

CTR(Click-Through Rate)はクリック率を意味し、広告がクリックされた割合を示す指標です。

計算式

「CTR」=「CT(クリック数)」÷「表示回数」

またCTは広告がクリックされた回数を示す用語になります。

CVR(Conversion Rate)はコンバージョン率を意味し、コンバージョンに至った割合を示す指標です。

コンバージョン(CV)はマーケティングの最終的な目的のことをいい、商品購入や資料請求など、事業者によって変化します。

計算式

「CVR」=「コンバージョン数」÷「サイト訪問数(セッション数)」×「100」

KGI(Key Goal Indicator)は、ビジネスの最終的な目標を評価するための指標です。

「重要目標達成指標」とも呼ばれ、企業の売上高や利益率などがあてはまります。

KPI(Key Performance Indicator)は、KGIを達成するための過程を評価する指標です。

「重要業績評価指標」とも呼ばれ、クリック数やCPCなど目標に合わせて設定します。

LTV(Life Time Value)とは顧客生涯価値を意味し、一人あるいは一社の顧客が取引をはじめてからどの程度の利益をもたらすかを示す指標です。

計算式

「LTV」=「顧客の平均購入単価」×「平均購入回数」

ROAS(Return On Advertising Spend)とは広告の費用対効果を意味し、かけた広告費に対してどの程度の利益が得られたかを示す指標です。

計算式

「ROAS」=「売上」÷「広告費」×「100(%)」

最後にマーケティング理論・分析に関する用語について、以下の7個を解説していきます。

マーケティングミックスとは、複数のフレームワークやツールを組み合わせ、マーケティング戦略内の実行内容を策定することです。

環境分析や基本戦略をもとに具体的なアプローチ方法を考えるため、「実行戦略」とも呼ばれます。

マーケティングミックスの例

4P分析などのフレームワークとMAツールなどの組み合わせ

4C分析とは、顧客目線でマーケティングの流れを捉え、現状の問題点や効果の見込める方法を考えるための理論です。

以下の4要素から成り立ち、各項目に自社の商品やサービスをあてはめて考えます。

4P・4C分析について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

3C分析とは、市場や競合の外的環境と、自社内の内的環境から分析するための理論です。

2面から分析することで、競合との差別化を図る際に役立ちます。

以下の3要素から成り立ちます。

3C分析について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

STP分析とは、自社の立ち位置を明確化し、適切なアプローチ方法を分析するための理論です。

以下の3要素から成り立ち、商品やサービスの特徴をふまえたうえで考えていきます。

AIDMA(アイドマ)とは、消費者の行動プロセスを表したものとなり、以下の5段階から成り立ちます。

ただし時代の流れとともに消費者行動も変化し、現代ではAISAS(アイサス)に移行しています。

最後に「共有」が入っている点が、SNS世代の特徴をあらわしていると言えます。

イノベーター理論とは、新しい製品やサービスの市場においての普及率のこと。

市場普及率を5つに分類し、マーケティング戦略を考えていく理論です。

イノベーターから段階を経て広まっていくと考えられているため、右の数値(全体の何%を占めているのか)によって戦略を変化させていきます。

バンドワゴン効果とは、多くの人から選ばれている選択が、さらに多くの人から選択される現象のことです。

例えばショッピングサイトでレビューが多い商品を選択することや、行列のある店舗を選択してしまうなどが挙げられます。

特に日本人は影響を受けやすいとされ、マーケティングでは有効な手法の一つです。

本記事ではマーケティング用語について、カテゴリ別にわかりやすく紹介してきました。

マーケティングではさまざまな種類の手法が存在しますが、現代のインターネット社会では、デジタルマーケティングやWebマーケティングが主流といえます。

そのため本記事のなかでも、まずはWebマーケティングに関する用語やマーケティング指標に関する用語は最低限おさえておきましょう。

用語を理解した後は関連記事を参考にしていただき、自社に適する手法や戦略を考えていくことをおすすめします。

TRASPはお客さまごとに、マーケティングの戦略立案から実施までを一貫して行っております。

なかでもお客さまに合わせたマーケティング戦略の提案を得意としているため、「自分にあった施策がわからない…」と悩まれている方はお気軽にお問い合わせください。